Warum die CSRD mehr als Bürokratie ist

Die Arbeit am CSRD-Bericht schafft trotz der vielen Anforderungen tiefgehende Awareness für echte Nachhaltigkeit. Auch wenn die CSRD in erster Linie eine bürokratische Pflicht ist, verbergen sich in ihr also wertvolle Chancen fürs Business. Welche das sind, lesen Sie in diesem Beitrag.

Die ersten Unternehmen haben ihren CSRD-Bericht schon veröffentlicht, viele weitere haben ihn noch vor sich. Allein in Deutschland sind rund 15.000 Unternehmen von der neuen EU-Richtlinie für Nachhaltigkeitsberichterstattung betroffen. Und wenn wir noch etwas weiter schauen: Europaweit werden in den kommenden Jahren insgesamt etwa 50.000 Unternehmen nach der CSRD berichten müssen.

Was ist das Ziel der CSRD?

Die CSRD soll in erster Linie die Transparenz und Vergleichbarkeit von Nachhaltigkeitsberichten verbessern, aber auch Lücken der vorherigen Berichtspflichten schließen. Um das zu verstehen, hilft uns ein Rückblick in die Vergangenheit der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Sustainability Reporting war früher für Unternehmen eine freiwillige Sache, unterlag keinen bzw. nur wenigen Regeln und endete häufig in einer Art Marketingbroschüre.

Erste EU-Richtlinien haben dem dann einen Riegel vorgeschoben. Die CSRD geht nun aber noch einen Schritt weiter. Einerseits sind von Kleinunternehmen über den Mittelstand bis hin zu Konzernen eine ganze Menge Unternehmen von der neuen Berichtspflicht betroffen. Europaweit. Und zum Teil sogar auch über die EU hinaus. Andererseits gibt es strengere Regeln: Alle Angaben müssen jetzt belegbar sein und von Wirtschaftsprüfern abgesegnet werden. Außerdem fordert die CSRD deutlich mehr und tiefergehende quantitative und qualitative Daten. Dadurch sollen die Berichte vergleichbarer werden.

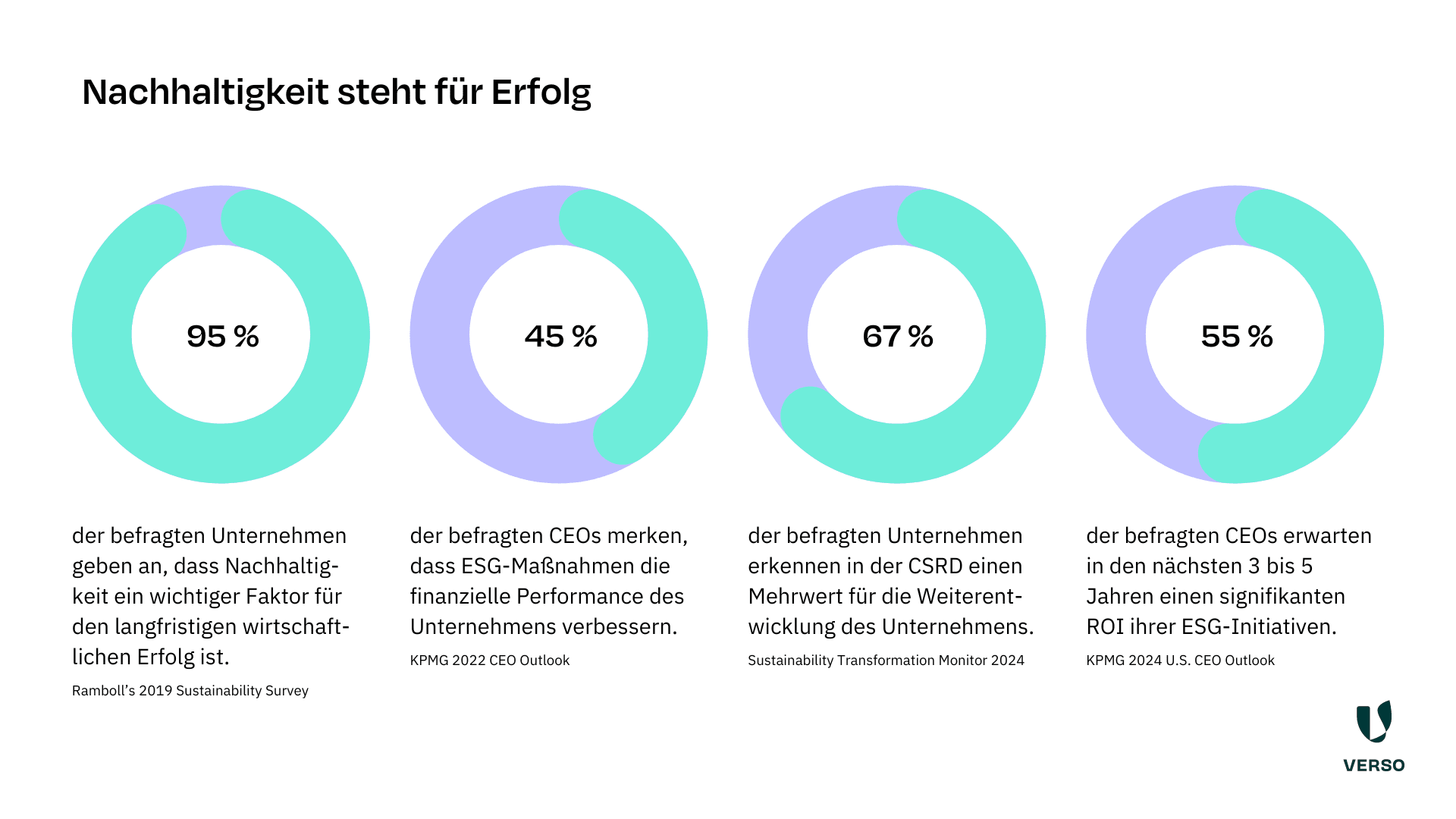

Die EU will damit die Nachhaltige Transformation der Wirtschaft vorantreiben. Gleichzeitig ist die CSRD eine sinnvolle Antwort auf die wachsenden Erwartungen von Investor:innen, Kund:innen und der Gesellschaft insgesamt. Unternehmen werden zunehmend für ihre Nachhaltigkeitsleistungen verantwortlich gemacht – und immer öfters bilden Nachhaltigkeitsbemühungen auch die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg.

Kurzgefasst: Die CSRD macht Nachhaltigkeit transparent und vergleichbar und schafft damit die Grundlage dafür, dass wir unsere Wirtschaft zielgerichtet in eine nachhaltigere Zukunft lenken.

„Das klingt ja alles schön und gut“, denken Sie jetzt vielleicht, „aber was bringen mir die rosaroten Wölkchen, wenn ich hier an meinem Schreibtisch sitze und die Nachhaltigkeit vor lauter Daten nicht mehr sehe?“

Aus Bürokratie entsteht Awareness

Kürzlich veröffentlichte PwC eine Studie, nach der der Großteil der darin befragten Unternehmen zuversichtlich angab: Ja, bis zum Stichtag sind wir bereit für unsere neuen Berichtspflichten. Zu den Befragten zählten vor allem börsennotierte Unternehmen mit über einer Milliarde Jahresumsatz.

Aus der eigenen Erfahrung wissen wir aber: Gerade der Mittelstand ächzt angesichts der Arbeit, die mit Vorbereitung und Umsetzung der CSRD ansteht.

Der CSRD stehen sie eher mit gemischten Gefühlen gegenüber. „Die CSRD, das ist doch wieder nur unnütze Bürokratie, die Belastung und Stress und Arbeit bringt und erhebliche Ressourcen bindet, aber am Ende rein gar nichts ändern wird.“ So und ähnlich lautet häufig Kritik an der neuen Richtlinie.

Und ja – natürlich steckt hinter den neuen Gesetzen und Berichtspflichten rund um Nachhaltigkeit erst mal viel Bürokratie. Sehr viele Daten müssen zusammengetragen werden, sehr viel Zeit fließt in die Vorbereitung und Umsetzung und sehr viele Mitarbeitende sind daran beteiligt.

Doch in der Arbeit mit unseren Kunden zeigt sich immer wieder: Wer Nachhaltigkeitsberichte schreibt und sich tiefgehend mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, erkennt auch die Potenziale der CSRD.

Mehr als nur ein Bürokratiemonster: 6 Potenziale der CSRD für Ihr Unternehmen

Die Arbeit am CSRD-Bericht schafft trotz (oder gerade wegen!) der vielen Anforderungen tiefgehende Awareness für echte Nachhaltigkeit. Also: Auch wenn die CSRD in erster Linie eine bürokratische Pflicht ist – in ihr verbergen sich wertvolle Einblicke und Potenziale.

Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen.

1. Die CSRD fördert ein besseres Verständnis der eigenen Risiken und Chancen

Bevor es an den eigentlichen CSRD-Bericht geht, steht die Doppelte Wesentlichkeitsanalyse an. Hier ermitteln Sie:

- Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsaspekte Ihr Unternehmen?

- Wie wirkt sich mein Unternehmen auf Umwelt und Gesellschaft aus?

Hintergrund: Die ESRS, das Rahmenwerk der CSRD, listen über 1.000 mögliche Datenpunkte für den Bericht auf. Berichtspflichtig sind aber am Ende nur ausgewählte Datenpunkte wie ESRS 2 und diejenigen, deren zugehörige Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs) Sie als wesentlich ermittelt haben.

Einerseits gewinnen Sie mit der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse also Klarheit, was in Ihren CSRD-Bericht gehört. Andererseits verschaffen Sie sich so, quasi ganz nebenbei, ein sehr hilfreiches Bild, wie Ihr Unternehmen überhaupt mit Umwelt und Gesellschaft in Beziehung steht. Sie erhalten außerdem einen glasklaren Überblick, welche Risiken noch auf Ihr Unternehmen zukommen könnten – wo noch unentdeckte Chancen für die Zukunft Ihres Unternehmens schlummern – und wie sich Ihr Unternehmen entwickelt.

Mehr dazu auch in unserem Beitrag „Die Doppelte Wesentlichkeitsanalyse in 7 Schritten“.

2. Die CSRD bringt wirtschaftliche Vorteile, unterstützt Innovationen …

Die Mehrzahl der befragten Entscheider:innen einer Studie von Noerr geht davon aus, dass ESG einen Wandel im Unternehmen bewirkt. Die Transformation der Geschäftsmodelle wiederum braucht aber umfassende Anpassungen in der Produktentwicklung, in internen Prozessen und in der Geschäftsführung.

Hier liefern die vielen Daten, die Sie für die CSRD erfassen und auswerten, nützliche Einblicke. Wo werden noch Ressourcen verschwendet, ohne dass das bisher groß aufgefallen ist? Welche Prozesse, die „wir schon immer so gemacht haben“, könnten optimiert werden – und so nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Effizienz fördern? Wo braucht es ein Umdenken, damit die Nachhaltige Transformation gelingt? Das sind nur ein paar Situationen, wie ESG-Datenmanagement die Basis für eine nachhaltige Zukunft legt.

Im besten Fall schreiben Sie Ihren CSRD-Bericht also nicht allein um des Berichts Willen, sondern nehmen daraus etwas für den Erfolg Ihres Unternehmens mit.

3. … und stärkt die Resilienz Ihres Unternehmens

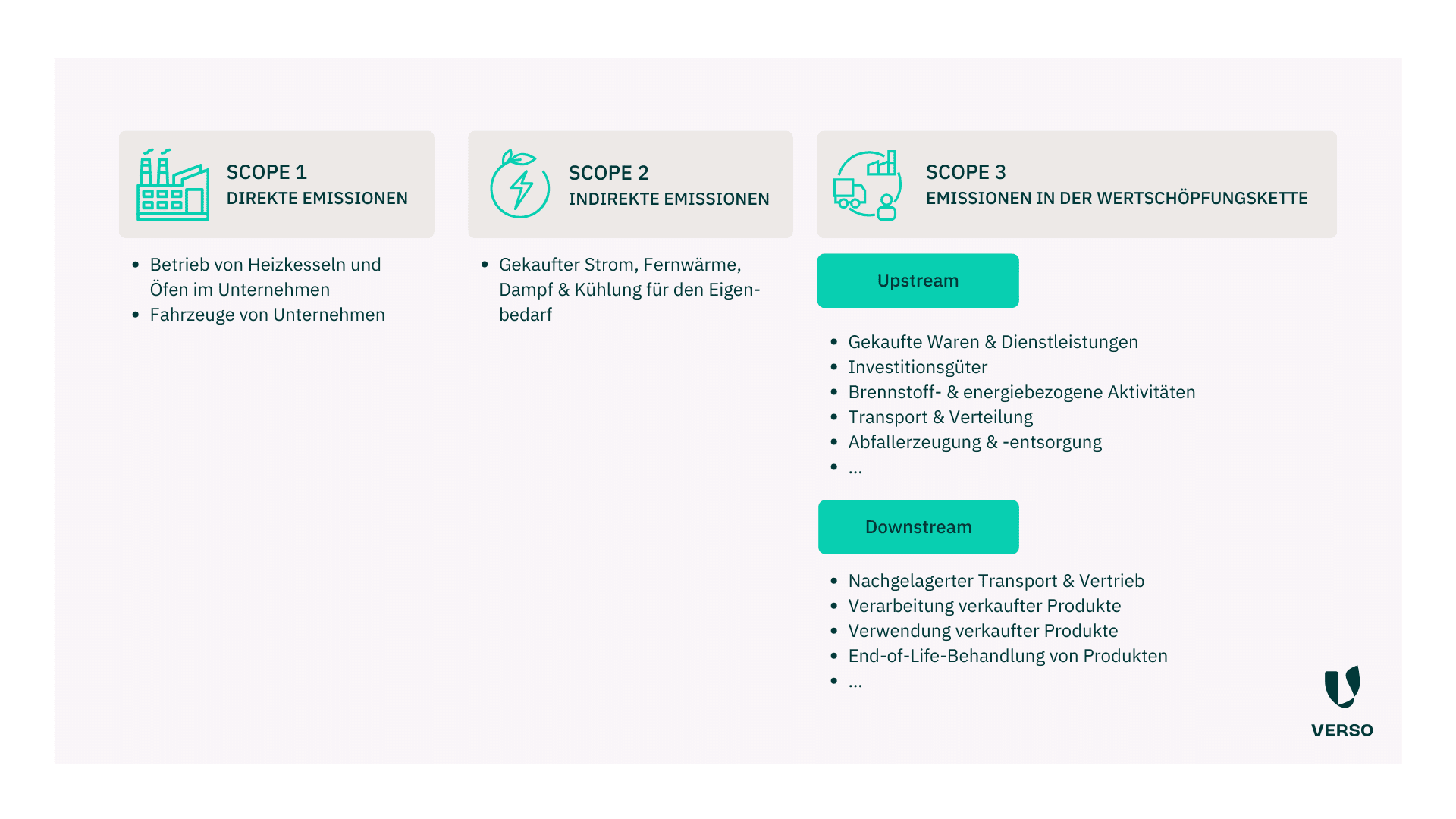

Machen wir das an einem konkreten Beispiel fest: ESRS E1, der „Klimawandel-Standard“. Hier müssen Sie u.a. berichten,

- wie sich Ihr Unternehmen positiv und negativ auf das Klima auswirkt,

- welche Klimaschutzmaßnahmen Sie umsetzen,

- welche Risiken und Chancen sich aus dem Klimawandel ergeben,

- und wie Sie Ihr Unternehmen an den Klimawandel anpassen.

Je kleiner das Unternehmen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Thema Klimawandel aus Zeitgründen nicht unbedingt eine hohe Priorität hat – ohne die CSRD also erst mal aufgeschoben wird.

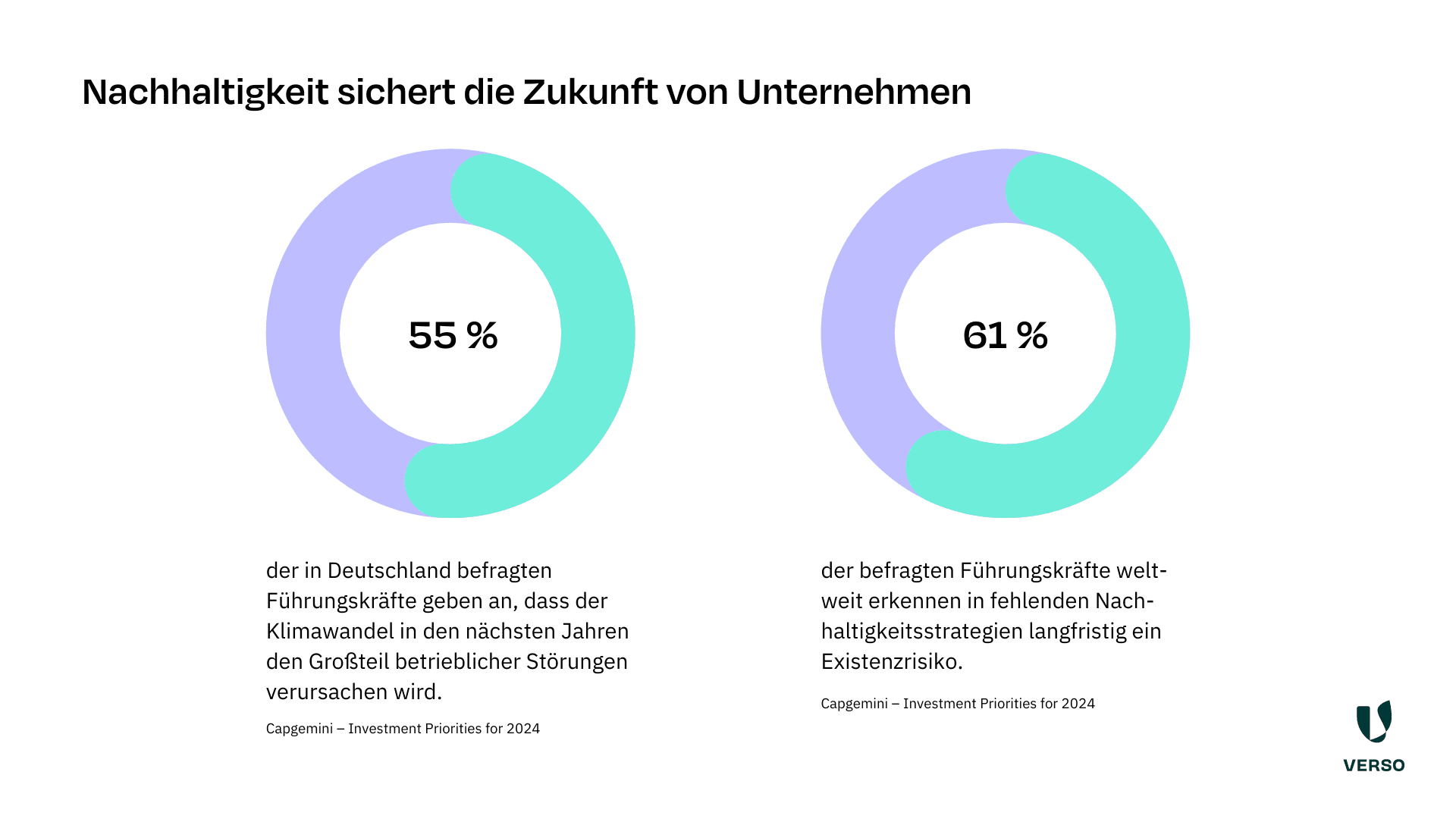

Dabei machen sich erste Konsequenzen des Klimawandels schon jetzt bemerkbar. Und werden in Zukunft häufiger auftreten. Starkregen, Überschwemmungen, Hitzewellen, Dürren und Brände können Produktionsstätten lahmlegen, zu Ausfällen in der Belegschaft führen, Lieferkettenverzögerungen verursachen oder Transportwege zerstören.

55 % der in Deutschland befragten Führungskräfte einer Capgemini-Studie schätzen, dass der Klimawandel in den nächsten Jahren den Großteil der betrieblichen Störungen verursachen wird. Es ist also nur sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, was der Klimawandel für Ihr Unternehmen bedeutet und wie Sie gegensteuern. Und im Zuge der CSRD gehen Sie solche und ähnliche Überlegungen sehr strukturiert an.

4. Solide Nachhaltigkeitsberichte schaffen Vertrauen

Investor:innen und andere Stakeholder schauen mittlerweile sehr genau auf das, was sich in Sachen Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen tut.

Nachhaltigkeitsberichte sind eine feine Sache, um Ihren Status quo und Ihre Ambitionen in diesem Bereich zu kommunizieren. Dann am besten aber gleich mit einem Berichtsstandard, der einheitliche Anforderungen für alle betroffenen Unternehmen vorgibt, um höchstmögliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Wie wir schon eingangs geschrieben haben, verwandelt die CSRD Nachhaltigkeitsberichte in eine transparente und vor allem überprüfbare Dokumentation Ihrer Nachhaltigkeitsreise.

Und wenn wir die Sache noch mal mit einer negativen Brille betrachten wollen: Vorsätzliche und grob fahrlässige Fehler beim CSRD-Bericht werden u.a. mit „Naming and Shaming“ bestraft – d.h. der öffentlichen Bekanntmachung. Verletzt Ihr Unternehmen seine CSRD-Berichtspflichten oder versucht, Daten zu frisieren, kann das also Reputation und Vertrauen ruinieren. Auch in dieser Hinsicht lohnt es sich daher, die CSRD als Chance zu verstehen und gewissenhaft umzusetzen.

Nähere Infos zu den möglichen Sanktionen finden Sie in unserem Beitrag „Das kosten Fehler bei Reporting und Umsetzung von Nachhaltigkeit.“

5. Der CSRD-Bericht als Sammelbecken für faktenbasierte Nachhaltigkeitskommunikation

Haben Sie im Rahmen Ihrer CSRD-Pflicht einmal Stakeholder identifiziert, Chancen und Risiken ermittelt, Strategien aufgesetzt und ESG-Daten aus allen möglichen Bereichen gesammelt, haben Sie zusätzlich zum Bericht eines vor sich: Ein sehr nützliches Sammelbecken an Informationen. Die eignen sich wiederum wunderbar für jegliche Nachhaltigkeitskommunikation außerhalb des Berichts-Dunstkreises. Schließlich wird auch die immer wichtiger.

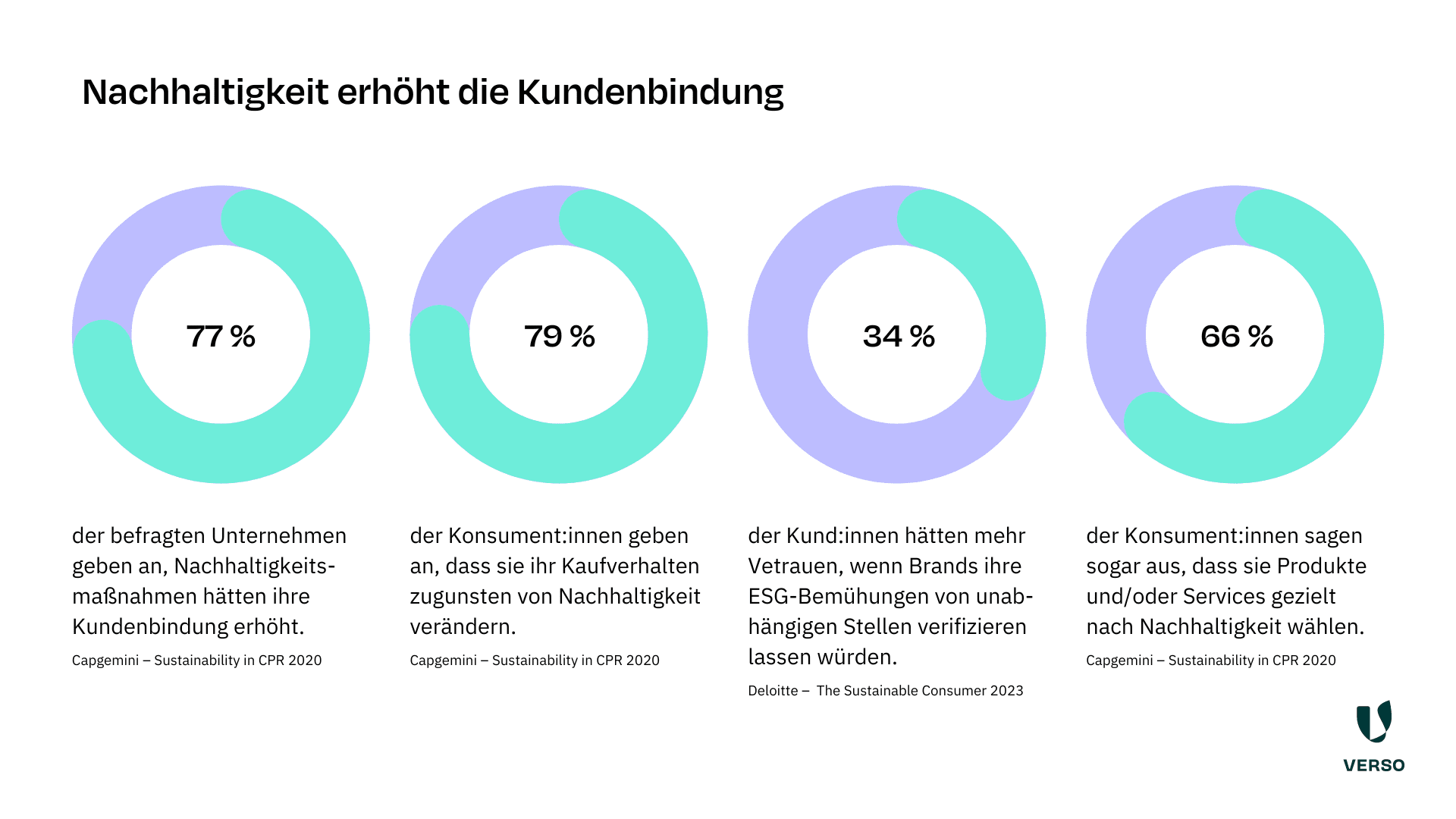

Hier zitieren wir gerne noch einmal eine Capgemini-Umfrage: 77 % der befragten Konsument:innen ändern ihr Einkaufsverhalten zugunsten von mehr Nachhaltigkeit. 66 % schauen sogar gezielt nach nachhaltigen Produkten. Umgekehrt hatten 36 % der ebenfalls befragten Unternehmen angegeben: Nachhaltigkeit interessiert unsere Kunden nicht! Hier zeigt sich eine große Wahrnehmungslücke, die es unbedingt zu schließen gilt. Am besten mit vergleichbaren Berichten, die von einer dritten Stelle geprüft werden (Sie merken schon: die CSRD…). Das wünschen sich nämlich 34 % der befragten Konsument:innen einer Deloitte-Studie.

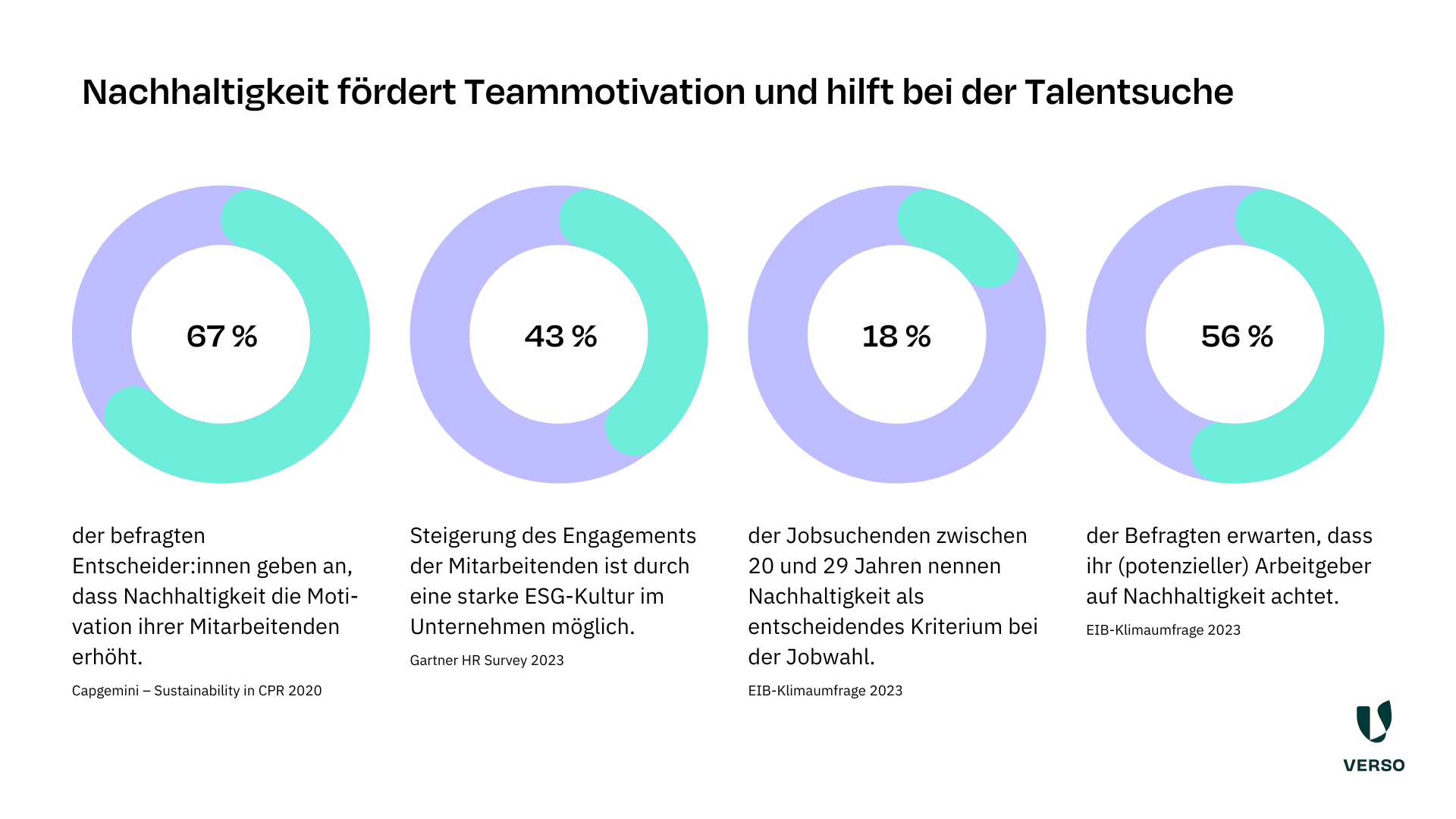

Auch in puncto Talentsuche und Mitarbeitenden-Zufriedenheit nützt faktenbasierte Nachhaltigkeitskommunikation. Laut der EIB-Klimaumfrage 2023 legen 56 % der befragten Menschen Wert auf einen Arbeitgeber, der nachhaltig denkt und handelt. Eine starke ESG-Kultur pusht das Mitarbeitenden-Engagement einer Gartner-Umfrage zufolge sogar um bis zu 43 %.

6. ESG-Daten erleichtern Zugang zu Krediten

Nicht nur Investor:innen und Öffentlichkeit fordern ESG-Maßnahmen, sondern auch Banken und Kreditinstitute. Ganz ähnlich wie es einen BU-Versicherer beim Versicherungsabschluss interessiert, ob Sie in Ihrer Freizeit lieber Kreuzworträtsel lösen oder Fallschirm springen, schauen Geldhäuser nun bei der Kreditvergabe verstärkt auf ESG-Risiken. Der Fragenkatalog orientiert sich dabei u.a. an der CSRD. Heißt: Wenn Sie für die CSRD sowieso schon ESG-Daten sammeln, haben Sie diese bei Finanzierungsanträgen schneller zur Hand.

Mehr dazu auch in unserem Beitrag „ESG in der Finanzierung: Diese Daten entscheiden über Kredite“.

Fazit: Die CSRD lohnt sich in vielerlei Hinsicht – und sie muss auch gar nicht kompliziert sein

Fassen wir noch einmal zusammen. Die CSRD hilft Ihnen, Risiken und Chancen Ihres Unternehmens gezielt aufzudecken. Sie verschafft Ihrem Unternehmen wirtschaftliche Vorteile und kann sogar zum Innovationstreiber werden. Weiterhin stärkt es langfristig die Unternehmensresilienz, wenn Sie sich eingehend mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Nach außen fördert die CSRD das Vertrauen Ihrer Stakeholder und dient als Basis für die generelle Nachhaltigkeitskommunikation, die wiederum Kunden und Mitarbeitende anspricht. Last but not least helfen die einmal gesammelten Daten zukünftig bei Kreditvergaben. Spannend, welch vielseitige Auswirkungen dieser erst mal so trocken wirkende Bericht hat, nicht?

Und das Beste: Die CSRD muss nicht zwingend zur nervenaufreibenden Herausforderung werden. Mit Software und Beratung auf Augenhöhe begleitet Sie VERSO Schritt für Schritt durch den CSRD-Prozess. Zum Beispiel mit unserem neuen KI-gestützten Modul für die prüfungssichere Doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Oder mit unserer All-in-One-Lösung für ESG-Management und ESG-Reporting – inklusive Klimabilanz und Lieferkettentransparenz.

Sprechen Sie uns gern an!

* Bei diesen Informationen handelt es sich um redaktionell zusammengefassten Content, der nicht als Rechtsberatung zu verstehen ist. VERSO übernimmt keine Haftung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Tragen Sie sich ein und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten zu:

- Aktuellen ESG-Themen und Gesetzesänderungen

- Best Practices aus den Bereichen ESG und nachhaltige Lieferketten

- News zu VERSO

- Sustainability Events uvm.