CBAM: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Als Teil der EU-Klimastrategie bepreist der CBAM CO2-Emissionen von Importwaren aus Nicht-EU-Ländern. So sollen Wettbewerbsfähigkeit und Emissionsreduktion in der EU gestärkt werden. Lesen Sie in diesem Beitrag, worauf es bei CBAM-Compliance ankommt.

Was ist der CBAM?

CBAM („Carbon Border Adjustment Mechanism“ bzw. „CO2-Grenzausgleichssystem“) ist der offizielle Titel der EU-Verordnung 2023/956.

Der CBAM trat am 1. Oktober 2023 in Kraft und ergänzt den EU-Emissionshandel (EU-EHS). Zusammen sollen sie die CO2-Emissionen aller Waren begrenzen, die in der EU produziert oder in die EU importiert werden.

Ziele des CBAM:

- Bestehende Maßnahmen zur Emissionsminderung stärken

- Unternehmen anregen, ihre Produktions-Emissionen zu reduzieren statt zu verlagern

- Unternehmen, die weiterhin in der EU produzieren, vor kostenbedingten Wettbewerbsnachteilen schützen

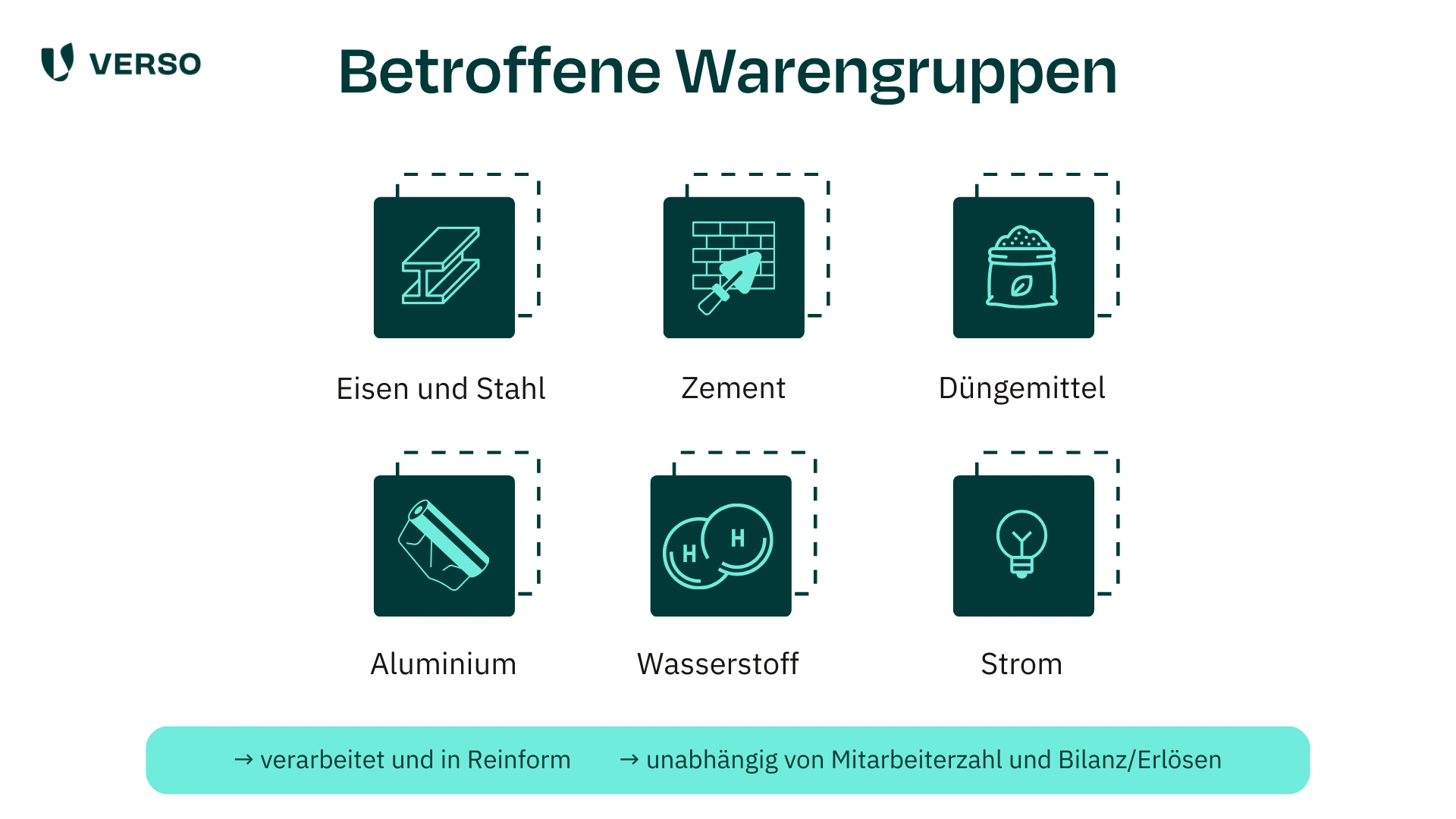

Welche Waren und Unternehmen betrifft der CBAM?

Ähnlich wie die EUDR funktioniert der CBAM produktbasiert, also unabhängig von Umsatz- oder Mitarbeitendenzahlen Ihres Unternehmens. Sobald Ihr Unternehmen CBAM-Produkte in reiner oder verarbeiteter Form aus Nicht-EU-Ländern importiert, gilt der CBAM für Sie.

Diese Produkte fallen unter den CBAM:

- Eisen und Stahl

- Zement

- Düngemittel

- Aluminium

- Wasserstoff

- Strom

Anhang I der CBAM-Verordnung listet im Detail die betroffenen KN-Codes auf – einfacher finden Sie diese aber auch in unserem kompakten CBAM-Factsheet.

Die EU plant, den Anwendungsbereich des CBAM künftig auszuweiten. Bis 2030 sollen alle Produkte, die dem EU-EHS unterliegen, in den CBAM einbezogen sein.

Welche Fristen gelten für CBAM-Berichte und Zertifikate?

Übergangsphase 2023–2025: Quartalsberichte („Meldepflicht“)

- Einzureichen bis 1 Monat nach Quartalsende

- Stammdaten Ihres Unternehmens

- CBAM-Accountnummer

- Anzahl und Art importierter Waren

- CBAM-relevante Treibhausgasemissionen

- spezifisch, keine Standardwerte!

- direkte und indirekte Emissionen (gemäß CBAM-Scope der Übergangsphase)

- CO2-Ausgleichspreis im Herkunftsland

Ab 2026: Jährliche CBAM-Erklärung – Zertifikate ab 2027

Ab 01.01.2026 gilt:

Ab dem 01.01.2026 werden die Emissionen der importierten CBAM-Waren erstmals für die spätere finanzielle Abrechnung erfasst. Der tatsächliche Ausgleich über CBAM-Zertifikate erfolgt jedoch erst ab 2027 im Rahmen der jährlichen CBAM-Erklärung. Voraussetzung ist die Registrierung als zugelassener CBAM-Anmelder, da nur zugelassene Anmelder ab 2026 CBAM-Waren importieren dürfen.

Ab 2027 können CBAM-Zertifikate über eine zentrale Plattform erworben werden.

Der Preis der CBAM-Zertifikate richtet sich nach dem wöchentlichen Durchschnittspreis der EU-ETS-Zertifikate.

Ab Beginn der Zertifikatspflicht (ab 2027) müssen jederzeit ausreichend CBAM-Zertifikate vorgehalten werden, um mindestens 80 Prozent der importierten CBAM-Waren abzudecken. Den nötigen Ausgleich und die entsprechende Menge an Zertifikaten müssen Sie dabei selbst ermitteln – das CBAM-Modul im VERSO Supply Chain Hub unterstützt Sie dabei.

Wichtig: Nur „zugelassene Anmelder“ sind ab 2026 berechtigt, CBAM-Waren zu importieren und Zertifikate zu erwerben.

Ab 2027: Erste jährliche CBAM-Erklärung

Ab 2027 wird der CBAM-Quartalsbericht durch die jährliche CBAM-Erklärung ersetzt.

- Einzureichen bis 30.09. des Folgejahres

(Beispiel: Die CBAM-Erklärung für 2026 ist am 30.09.2027 fällig.) - Gesamtmenge importierter Waren

- Gesamtmenge grauer Emissionen jeder Warengruppe

- Gesamtanzahl der CBAM-Zertifikate, die den Grauemissionen zugeordnet sind – minus des im Ursprungsland entrichteten CO2-Preises

FAQ zum CBAM

Wo reiche ich meine CBAM-Berichte ein?

Berichtspflichtige Anmelder reichen ihre Berichte vorerst im CBAM-Übergangsregister ein. Sie erreichen das Register über das Zoll-Portal.

Sieht der CBAM Sanktionen vor?

Ja. Bei Missachten sieht die CBAM-Verordnung „verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen“ vor. Bereits in der Übergangsphase sind Strafen in Höhe von 10 bis 50 Euro pro nicht gemeldeter Tonne CO2-Emissionen vorgesehen.

Mehr dazu in unserem Beitrag „Sanktionen bei Fehler in ESG-Reporting- und Umsetzung“.

Gibt es Schwellenwerte beim Import von CBAM-Produkten?

Ja. Überschreitet ein Unternehmen die Schwelle von 50 Tonnen pro Jahr, greifen die vollständigen CBAM-Pflichten.

Darf ich im CBAM-Bericht noch Standardwerte nutzen?

CBAM-meldepflichtige Unternehmen dürfen seit dem 31.07.2024 eigentlich nicht mehr auf Standard-Emissionswerte zurückgreifen. Fehlen Ihnen die Echtdaten noch immer – z.B., weil Ihre Lieferanten diese nicht bereitstellen – erlaubt die Deutsche Emissionshandelsstelle Standardwerte unter Umständen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Bilden Sie Ihr Vorgehen beim Ermitteln der Echtdaten ab

- Belegen Sie Ihre Bemühungen bzw. begründen Sie nachvollziehbar, dass Sie „alle zumutbaren Anstrengungen“ unternommen haben

- Nutzen Sie dazu das Feld „Kommentare“ im CBAM-Übergangsregister

- Im abgegebenen Bericht darf es ansonsten keine Unstimmigkeiten geben – also genau hinschauen!

Ändert sich mit Omnibus etwas beim CBAM?

Im Omnibus-Paket sind auch Veränderungen beim CBAM geplant, um die Umsetzung zu erleichtern. Geplante Vereinfachungen umfassen u.a.:

- Neuer Einfuhr-Schwellenwert von 50 Tonnen pro Jahr und einführendem Unternehmen – nur wenn dieser Schwellenwert überschritten wird, gilt der CBAM und damit auch die Registrierung als zugelassener Anmelder.

- Beim CBAM-Bericht: Freie Wahl zwischen Standardwerten (mit Aufschlag) und tatsächlichen Emissionen, außerdem werden nachgelagerte Herstellungsprozesse ausgeklammert.

- Verschiebung der Frist für die CBAM-Erklärung auf August

- Verschiebung der Zertifikatephase auf 2027

- Reduktion der benötigten Menge an Zertifikaten von 80 % auf 50 %

Mehr Details zu den vorgeschlagenen Änderungen finden Sie bei der DEHSt

Welche Tools helfen mir bei der Umsetzung des CBAM?

Mit der CBAM-Regulatorik hat ihr Unternehmen wieder einiges vor sich. Was als sinnvoller und vor allem wichtiger Schritt für Umwelt und Wirtschaft gedacht ist, ist in der Praxis mit viel Bürokratie und Aufwand verbunden – vor allem beim Sammeln der vielen benötigten Daten. Hier kommt es auf eine enge Zusammenarbeit mit Ihren Lieferanten an.

Softwarelösungen wie das CBAM-Modul im VERSO Supply Chain Hub helfen Unternehmen bei der automatisierten Erfassung aller Daten, die das neue CO2-Grenzausgleichssystem von Ihnen fordert – inklusive Nachweis Ihrer Bemühungen.

Hintergrundwissen zum CBAM

2005 wurde der Europäische Emissionshandel (EU-EHS) eingeführt; das europäische Instrument zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls. Um die gesteckten Klimaschutzziele tatsächlich zu erreichen, hat die EU das Emissionshandelssystem mehrmals angepasst – zuletzt 2021, im Rahmen des Fit-for-55-Pakets.

Mit einem Cap & Trade-System will das EU-ETS die Emissionen begrenzen. Für Unternehmen wird eine Obergrenze an Emissionen festgelegt, die sie ausstoßen dürfen. Reichen diese nicht aus, können Berechtigungen zugekauft werden.

Genau dadurch ergab sich in den vergangenen Jahren ein Problem. Um den strengen EU-Auflagen und den damit verbundenen Kosten zu entgehen, verlagerten einige Unternehmen ihre CO2-intensive Produktion in Länder mit keinen oder niedrigeren CO2-Preisen. Dieses Phänomen ist auch als „Carbon Leakage“ bzw. „Verlagerung von CO2-Emissionen“ bekannt.

Dem wirkt der CBAM nun entgegen.

*Bei diesen Informationen handelt es sich um redaktionell zusammengefassten Content, der nicht als Rechtsberatung zu verstehen ist. VERSO übernimmt keine Haftung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Tragen Sie sich ein und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten zu:

- Aktuellen ESG-Themen und Gesetzesänderungen

- Best Practices aus den Bereichen ESG und nachhaltige Lieferketten

- News zu VERSO

- Sustainability Events uvm.