CSRD und Lieferkette: Diese Angaben werden vom Einkauf gefordert

Die CSRD mit ihren ESRS-Standards macht nicht nur viel Arbeit, sie hat auch große Auswirkungen auf Unternehmen: Sie müssen nämlich umfangreiche ESG-Angaben machen – und dabei nicht nur Ihr eigenes Unternehmen betrachten, sondern auch die Lieferkette. Lesen Sie hier, welche Angaben vom Einkauf gefordert werden und welche Chancen und Risiken sich durch die EU-Richtlinie ergeben.

Seit Januar 2024 gilt die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) für die ersten Unternehmen, nach und nach kommen weitere hinzu. Schlussendlich werden rund 50.000 Unternehmen in Europa verpflichtet sein, einen Bericht mit umfassenden Angaben zu ESG-Themen (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) zu veröffentlichen.

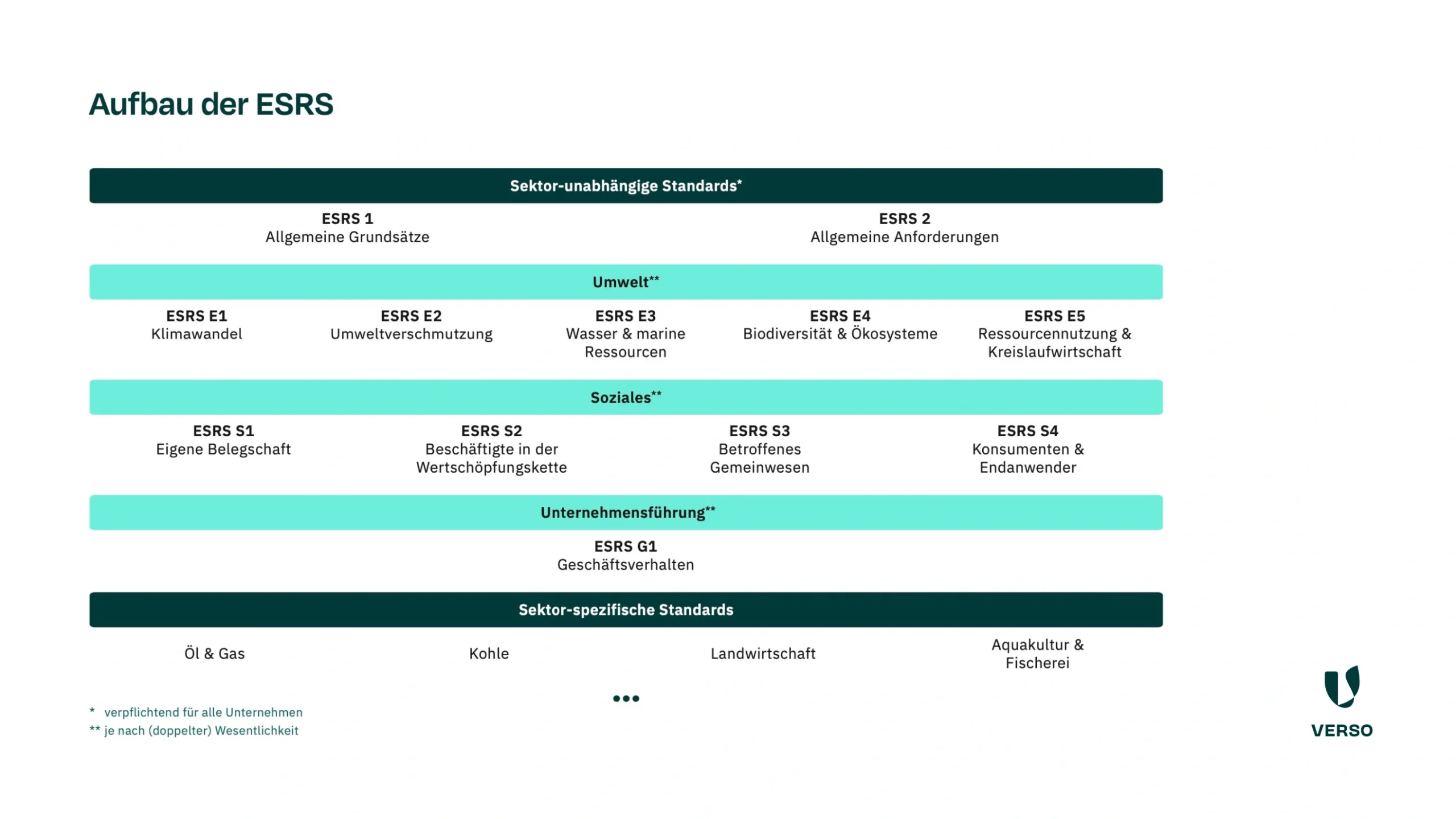

Mit der CSRD wurden auch die ESRS, die European Sustainability Reporting Standards, eingeführt. Sie geben in der EU erstmals einen einheitlichen Rahmen für die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes vor – also, vereinfacht gesagt: Welche ESG-Angaben gefordert sind und in welcher Form berichtet werden muss. Wichtig ist dabei: Die Berichtspflicht bezieht sich nicht nur auf das eigene Unternehmen, sondern erstreckt sich auf die gesamte Wertschöpfungskette.

In diesem Blogbeitrag betrachten wir die vorgelagerte Wertschöpfungskette – also die Lieferkette. Und hier könnten CSRD-berichtspflichtige Unternehmen schnell ins Schwitzen geraten: Sie benötigen zahlreiche Angaben von ihren Lieferanten und die Datenlage ist oft mangelhaft – das geht aus dem Sustainability Transformation Monitor 2024 der Bertelsmann Stiftung hervor.

Mit VERSO meistern Sie diese Herausforderung. Unser Supply Chain Hub schafft Transparenz in der Lieferkette und ermöglicht es Ihnen, Risiken zu analysieren, Maßnahmen zielgerichtet zu entwickeln und Reportingpflichten nachzukommen. Genau auf diese Angabepflichten im Rahmen der CSRD sowie die Auswirkungen auf den Einkauf schauen wir uns nun genauer an.

CSRD und Lieferkette: Welche Angaben werden gefordert?

Die CSRD verlangt Unternehmen einiges ab: Die ESRS umfassen rund 1150 Datenpunkte und über 100 davon beziehen sich auf die Lieferkette. Deswegen ist der Einkauf ein wichtiger Mitstreiter im Berichtsprozess. Aber welche Angaben werden vom Einkauf gefordert? Der ESG-Bericht muss Informationen über ökologische und soziale IROs (Auswirkungen, Risiken und Chancen) in der Lieferkette sowie Maßnahmen mit Bezug zu den IROs enthalten. So kann es grob zusammengefasst werden. Wenn Ihr Unternehmen vom LkSG betroffen ist, werden Sie vermutlich einige Angabepflichten wiedererkennen und können Synergien realisieren: Einige BAFA-Anforderungen überschneiden sich nämlich mit den ESRS.

Aber was bedeutet das im Detail? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns einige ESRS-Standards etwas genauer an und klären, welchen Bezug sie zur Lieferkette haben.

ESRS E1 – der Klimaschutz-Standard

Der Name verrät es schon: Beim ESRS E1 geht es um den Klimaschutz – und zwar in Ihrem Unternehmen und in Ihrer Lieferkette. Ihr Unternehmen muss demnach nicht nur seine eigenen Treibhausgasemissionen offenlegen, sondern auch den CO2-Ausstoß in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette – also in Scope 3. Übrigens: Bei der überwiegenden Anzahl an Unternehmen fallen in dieser Kategorie die meisten Emissionen an. E1 erfordert auch, dass sich Unternehmen Klimaziele setzen. Hierfür ist Transparenz über die Ziele und Maßnahmen der eigenen Lieferanten ganz entscheidend.

ESRS E3 – Wasser- und Meeresressourcen

Auch beim Schutz von Wasser und dem Meer spielt die Lieferkette eine wichtige Rolle. Ihr Unternehmen muss beispielsweise angeben, welche Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Wasser- und Meeresressourcen bestehen – und dabei die Wertschöpfungskette miteinbeziehen. Auch mögliche Ziele in diesem Bereich können im Nachhaltigkeitsbericht angegeben werden.

ESRS E4 – Biologische Vielfalt und Ökosysteme

In diesem Standard werden zahlreiche Angaben gefordert. So wird danach gefragt, wie die Themen biologische Vielfalt und Ökosysteme in Strategie und Geschäftsmodell eines Unternehmens berücksichtigt werden – auch in Bezug auf die Lieferkette. Außerdem geht es um Auswirkungen, Chancen und Risiken in diesem Bereich sowie geplante Maßnahmen und die gesetzten Ziele.

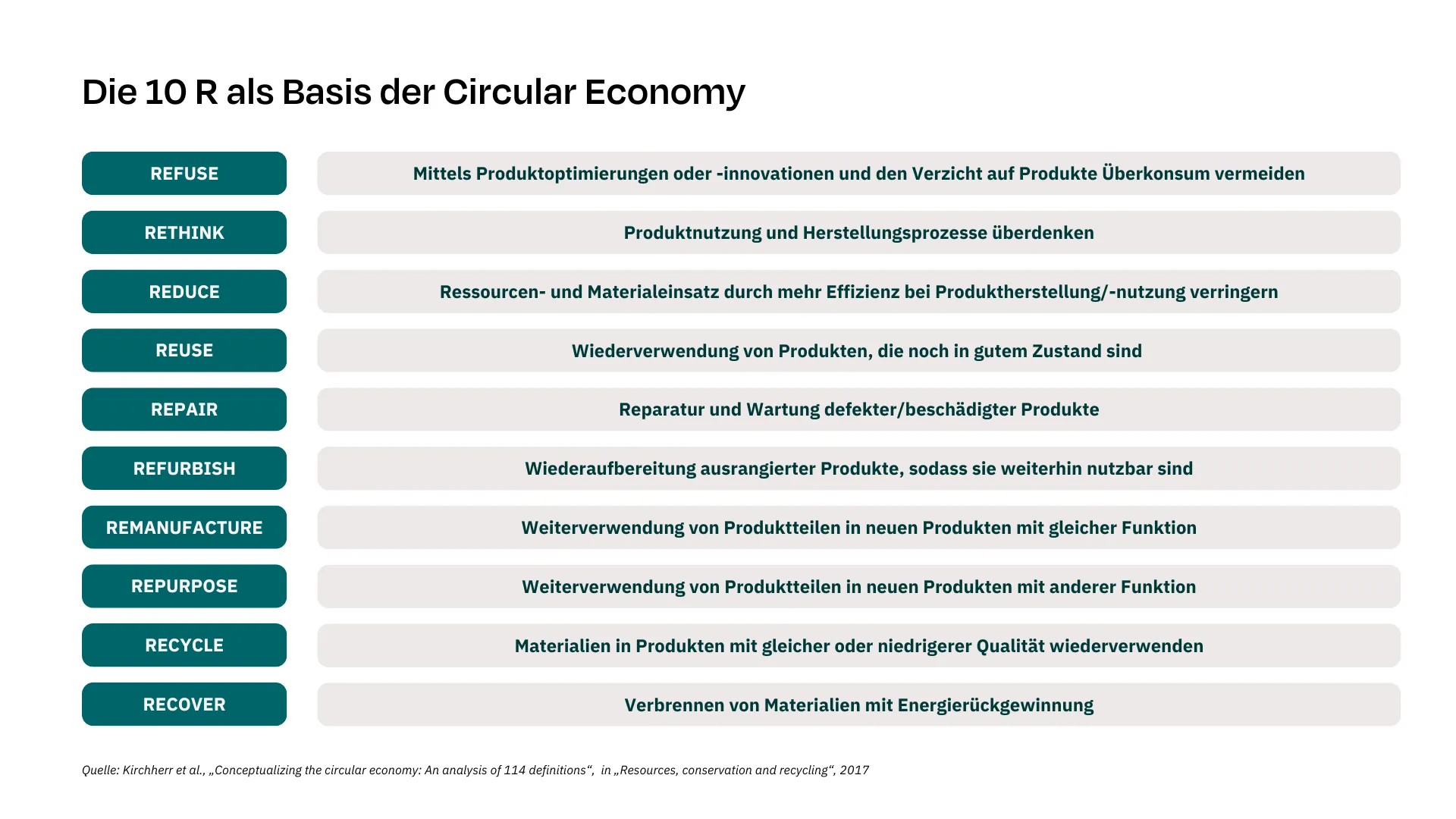

ESRS E5 – Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft

Im ESRS E5 nimmt die Lieferkette natürlich eine wichtige Funktion ein, da hier viele Ressourcen gewonnen bzw. verarbeitet werden. Die CSRD fragt beispielsweise nach:

- Maßnahmen zur Vermeidung des Abfallaufkommens

- Ressourcennutzung

- Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft

- Kooperation oder Initiativen zur Verbesserung der Kreislauffähigkeit von Produkten und Materialien

ESRS S2 – Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette

Es steckt sozusagen schon im Namen, dass sich der ESRS S2 auch auf die Lieferkette bezieht und Offenlegungspflichten mit sich bringt. Hier geht es der CSRD unter anderem darum, wie Ihr Unternehmen die Sorgfaltspflichten erfüllt. Das bedeuten: Wie stellen Sie die Einhaltung der Menschrechte, Arbeitsnormen und guter Arbeitsbedingungen bei den Lieferanten sicher? sicher. Die CSRD verlangt damit nicht viel anderes als auch das LkSG.

Zudem sollen Sie zeigen, ob es auch für Arbeiter:innen in der Lieferkette ein Beschwerdemanagement oder Whistleblower-System gibt, wie Sie Beschwerden behandeln und angesprochene Probleme beheben.

ESRS S3 – Betroffene Gemeinschaften

Der ESRS S3 behandelt die Auswirkungen, die die Geschäftstätigkeit, ein Produkt oder eine Dienstleistung Ihres Unternehmens sowie der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette auf “betroffene Gemeinschaften” hat. Damit sind Personen und Gruppen gemeint, die in demselben Gebiet wie ein Unternehmen leben oder arbeiten. Explizit sind in dem Standard auch Auswirkungen auf indigene Völker gemeint. Beeinträchtigungen können beispielsweise durch Lkw-Transporte, Gewinnung von Rohstoffen oder umstrittene Landnutzungen entstehen.

ESRS G1 – Unternehmenspolitik

In Bezug auf die Lieferkette muss Ihr Unternehmen zum ESRS G1 folgendes offenlegen:

- Management der Beziehungen zu Lieferanten, Zahlungspraktiken, insbesondere im Hinblick auf Zahlungsverzug an kleine und mittlere Unternehmen

- Strategien zur Aufdeckung und Verhinderung von Korruption und Bestechung, darunter fallen auch Schulungen für Lieferanten

In ihrem CSRD-Bericht müssen Sie allerdings nicht zu jedem Standard Angaben machen. Dies hängt davon ab, ob ein Thema für Ihr Unternehmen wesentlich ist. VERSO bietet Ihnen hier eine KI-gestützte Wesentlichkeitsanalyse an. In unserem Whitepaper “Alle Informationen zu den ESRS” erhalten Sie außerdem weitere detaillierte Informationen zu den europäischen Standards, insbesondere zu den Übergangsfristen.

CSRD und Lieferkette: Chancen und Risiken für den Einkauf

Die CSRD ist eine große Herausforderung – das darf man nicht verschweigen und das wollen wir auch nicht. Mit ihren fast 1200 Datenpunkten ist die Berichterstattung nach ESRS eine Mammutaufgabe. Sie ist komplex und ressourcenintensiv. Aber mit dem richtigen Support schaffen Sie das – wir begleiten Sie gerne bei der Nachhaltigen Transformation. Außerdem steht am Ende der CSRD nicht nur ein Nachhaltigkeitsbericht. Dadurch, dass sich Ihr Unternehmen systematisch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, eröffnen sich große Chancen.

Durch die Doppelte Wesentlichkeitsanalyse und die Berichterstattung werden Chancen und Risiken in der Lieferkette besser sichtbar. Das ermöglicht es Ihrem Unternehmen, gezielt auf diese einzugehen. Nachhaltigkeitsanforderungen können Innovationen anstoßen, wie beispielsweise die Verwendung umweltfreundlicher Materialien oder die Optimierung von Logistikprozessen.

Außerdem berichten uns viele Kunden, dass sie ihre Lieferanten durch den Berichtsprozess noch besser kennen gelernt haben. Die erhöhte Transparenz sorgt für bessere und nachhaltigere Lieferkettenpraktiken. Durch die enge Zusammenarbeit stärken Sie langfristige Partnerschaften und verbessern somit die Stabilität und Effizienz der Lieferkette.

Der Berichtsprozess fördert die digitale Entwicklung. Eine auf die Anforderungen von CSRD, LkSG und CBAM spezialisierte Software hilft bei der Überwachung der Lieferkette und stellt die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen sicher. Sie kann die notwendigen großen Datenmengen sammeln und aufbereiten.

Wie beeinflusst die CSRD den Einkauf und die Lieferkette?

Die CSRD hat große Auswirkungen auf den Einkauf und erfordert ein hohes Maß an Transparenz und Verantwortung. Ihr Unternehmen muss detaillierte Informationen sammeln und bereitstellen sowie die gesetzlichen Sorgfaltspflichten in Bezug auf Umwelt- und Sozialstandards einhalten. Dies beinhaltet eine neue Bewertung im Einkaufsprozess, um sicherzustellen, dass die Lieferanten den Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen. Sie müssen also noch sorgfältiger prüfen, mit wem Ihr Unternehmen Geschäfte macht.

Auch beim Thema Klimawandel ist Teamarbeit gefragt. Die klimatischen Veränderungen und Extremwetter werden uns alle treffen. Deswegen müssen wir auch gemeinsam handeln, um den Klimawandel zu verlangsamen und die Auswirkungen zu verringern. Maßnahmen zum Klimaschutz dürfen nicht an den Toren des eigenen Unternehmens aufhören: Gemeinsam mit Ihren Lieferanten können Sie Initiativen umsetzen, die zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beitragen. Konkrete Tipps für die Dekarbonisierung Ihrer Lieferkette finden Sie im Blogbeitrag “Lieferkette dekarbonisieren”.

So unterstützt Sie VERSO bei der Umsetzung der CSRD

VERSO bietet Ihnen das All-in-one-Paket für die Umsetzung der CSRD. Mit der EU-Richtlinie wird das Thema Nachhaltigkeit in der Lieferkette noch relevanter, da Unternehmen nun auch belastbar über die Nachhaltigkeitsaktivitäten in der Lieferkette berichten müssen. Der VERSO Supply Chain Hub unterstützt den Einkauf dabei, mit minimalem Aufwand die erforderlichen Daten in der Lieferkette zu erfassen, Lieferanten zu monitoren und die erforderlichen Reporting-Kennzahlen bereitzustellen.

Mit weiteren Softwarelösungen und Beratungen runden wir das Paket für die Umsetzung Ihrer CSRD-Pflichten ab. Mit VERSO führen Sie eine KI-gestützte Wesentlichkeitsanalyse durch. Im ESG Hub sammeln Sie alle relevanten Daten und erstellen einen aussagekräftigen Nachhaltigkeitsbericht. Der Climate Hub unterstützt Sie bei Klimabilanz und Dekarbonisierungsstrategie. Und in der VERSO Academy eignen Sie sich das nötige Wissen zu CSRD und ESRS an.

* Bei diesen Informationen handelt es sich um redaktionell zusammengefassten Content, der nicht als Rechtsberatung zu verstehen ist. VERSO übernimmt keine Haftung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Tragen Sie sich ein und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten zu:

- Aktuellen ESG-Themen und Gesetzesänderungen

- Best Practices aus den Bereichen ESG und nachhaltige Lieferketten

- News zu VERSO

- Sustainability Events uvm.