Die fünf größten Greenwashing-Fallen und wie man sie vermeidet

100% nachhaltig, klimaneutral oder Bio-Plastik – was auf einem Produkt steht, muss nicht immer stimmen. Es gibt unzählige Greenwashing-Beispiele, von denen wir alle schon gehört haben. Oft passiert Greenwashing unbewusst. Die Liste an Stolpersteinen ist lang. Welche das sind und wie Sie diese vermeiden – das erfahren Sie in diesem Artikel über die fünf häufigsten Fallen.

1. Unübersichtliche Datenlage und undurchsichtige Nachhaltigkeitsberichte

Daten sind die Grundlage für einen aussagekräftigen Nachhaltigkeitsbericht. Damit können Sie Ihre Nachhaltigkeitsambitionen dokumentieren und unterstreichen. Wichtig dabei: Sie müssen genau, vollständig und prüfungssicher sein. Denn: Im Rahmen der CSRD müssen Nachhaltigkeitsberichte von einem externen Gutachter geprüft werden.

Am besten pflegen Sie Ihre Daten übersichtlich in einem spezialisierten Tool, wir haben dafür extra den VERSO ESG Hub entwickelt. Dadurch fällt es Ihnen leichter,

- die Daten auf Richtigkeit zu prüfen,

- die Kennzahlen richtig zu interpretieren,

- den tatsächlichen Status quo schnell zu erkennen und

- die Entwicklung Ihres Unternehmens zu überblicken.

So sind Sie vorbereitet auf eine aktive Kommunikation frei von Greenwashing und können kritische Fragen souverän und datenbasiert beantworten.

2. Scope 1, 2, 3 – alle mit dabei?

Wenn Sie eine Klimabilanz erstellen, ist es bereits eine große Herausforderung, alle relevanten Daten im eigenen Unternehmen zusammenzubekommen. Noch anstrengender wird es aber teilweise, wenn Sie für den CO2-Fußbadruck die Klima-Daten von anderen Unternehmen benötigen. Denn: Nicht nur die Emissionen, die ein Unternehmen selbst ausstößt, müssen berücksichtigt werden, sondern auch die in der Wertschöpfungskette!

Viele Unternehmen erheben bei ihrer ersten Klimabilanz “nur” die Emissionen in Scope 1 und 2. Darunter fallen beispielsweise direkte Emissionen durch fossile Brennstoffe wie Gas und Heizöl oder den eigenen Fuhrpark (Scope 1) sowie indirekte Emissionen aus der Erzeugung von eingekauftem Strom, Dampf, Wärme und Kühlung (Scope 2). Um eine Aussage über Ihren tatsächlichen Treibhausgasausstoß zu machen, benötigen Sie aber auch die Angaben aus Scope 3. Diese umfassen alle vor- und nachgelagerten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens (eingekaufte Waren oder Rohstoffe, Dienstreisen und Transporte).

Wussten Sie, dass der größte Teil der CO2-Emissionen aus Scope 3 stammt?

Scope 3 zu erfassen, ist um einiges mühsamer als nur Scope 1 und 2, denn Sie brauchen zahlreiche Daten von anderen Unternehmen. Dennoch sollten Sie so bald wie möglich auch diesen Bereich in Ihre Berichterstattung mit aufnehmen. Hier hilft es, in den Dialog mit Stakeholdern zu gehen und sich digitale Hilfe zu holen. Mit dem VERSO Supply Chain Hub erhalten Sie einen Überblick über die Emissionen in Ihrer Lieferkette. So bannen Sie die Gefahr, durch fehlende Daten Falschaussagen hinsichtlich Ihrer Nachhaltigkeit zu tätigen.

3. Übertreiben Sie nicht, bleiben Sie bei den Fakten!

Ein unbedachtes Wort ist schnell ausgesprochen, man hat die Daten nicht mehr ganz genau im Kopf oder fügt in aller Euphorie Superlative und übertriebene Aussagen hinzu. Viele Greenwashing-Vorwürfe haben ihren Ursprung in Marketingaktivitäten, die das Unternehmen in einem allzu guten Licht darstellen. Seien Sie vorsichtig, was Sie nach außen tragen!

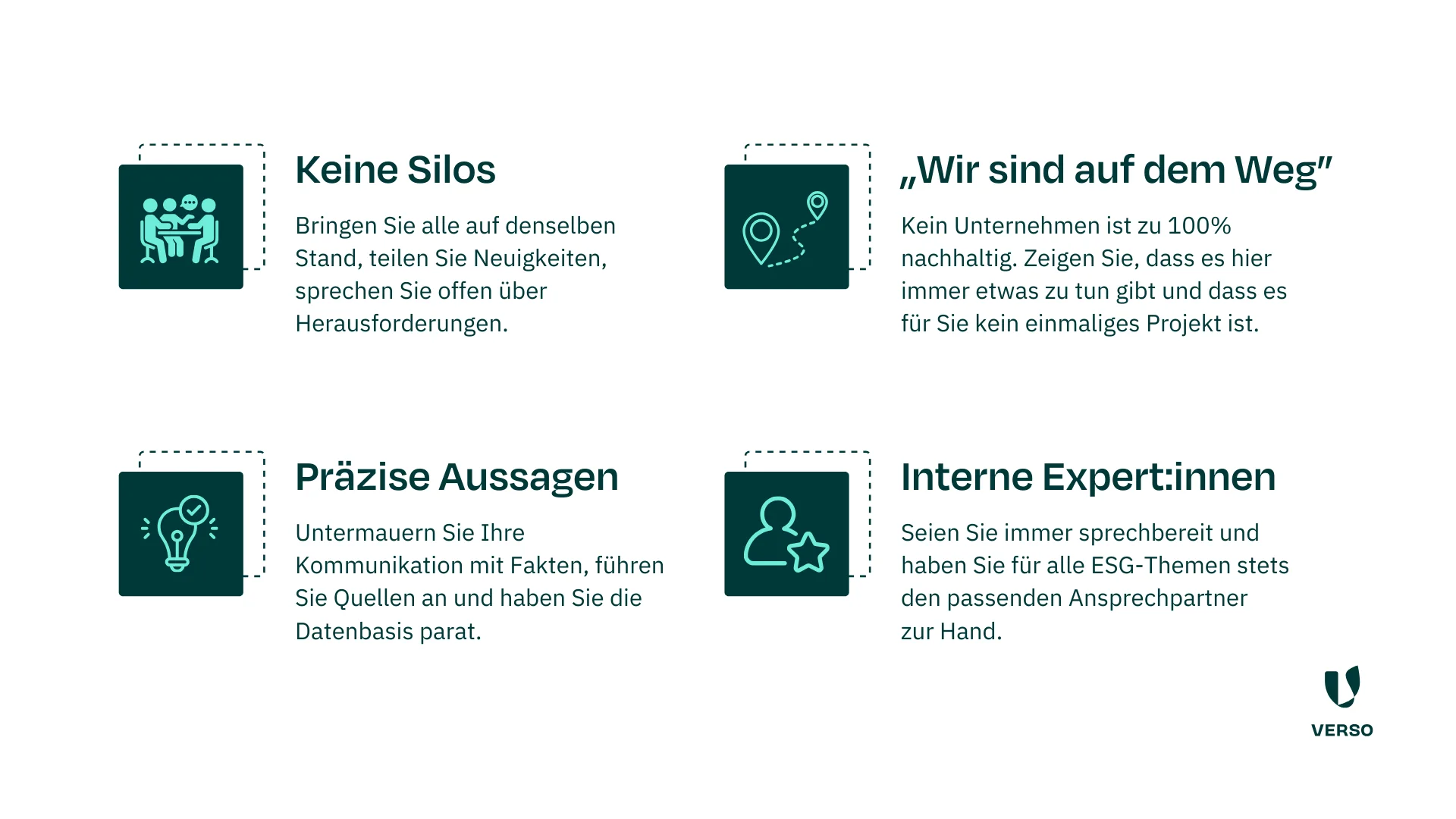

Vier Tipps, wie Sie glaubwürdige und korrekte Inhalte kreieren:

4. Wer sich die Rosinen herauspickt, wirkt unglaubwürdig

Gerade weil es so viele Beispiele für Greenwashing gibt, prüfen Stakeholder immer genauer die Aussagen zur Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Damit Stakeholder die Kommunikation rund um das Thema für glaubhaft und wirksam einstufen, müssen Unternehmen transparent kommunizieren. Vom sogenannten „Cherry Picking“ (zu deutsch: Rosinen picken), also dem Kommunizieren von wenigen positiven Ergebnissen oder Aktivitäten, raten wir Ihnen ab! Schnell wird eine kleine positive Initiative unnatürlich groß aufgebläht. Ganzheitlichkeit ist hier das Stichwort: Sprechen Sie auch über den Handlungsbedarf, den Ihre Organisation noch hat, teilen Sie Ihre Ambitionen und Ziele, kommunizieren Sie Herausforderungen, die Sie als Unternehmen noch zu meistern haben.

Damit zeigen Sie, dass Ihr Unternehmen Nachhaltigkeit nicht als einmaliges Projekt behandelt, sondern ernsthafte und ganzheitlich wirksame Veränderungen anstrebt.

5. Aktivitäten fehlt der Bezug zum Unternehmen oder Produkt

Aktivitäten, über die Sie kommunizieren, müssen zu Ihrem Unternehmen, den Produkten und der Unternehmensgröße passen. Der Kauf eines ersten E-Autos bei insgesamt 500 Diesel-Fahrzeugen im Fuhrpark wird eher Kritik als Beifall einbringen.

Passen Ihre Aktivitäten aber in den Unternehmenskontext, wird die Ernsthaftigkeit Ihrer Ambitionen nachvollziehbar für externe Stakeholder. Und: Ihre Mitarbeitenden identifizieren sich auch damit und sind für ein Engagement zu begeistern.

Hier ist eine Wesentlichkeitsanalyse hilfreich: Damit identifizieren Sie die Themenfelder, in denen das Unternehmen hohe negative oder positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft hat oder die aus finanzieller Sicht relevant sein könnten. Mit den Erkenntnissen daraus können dann die Themen angegangen werden, die wirklich etwas bewegen.

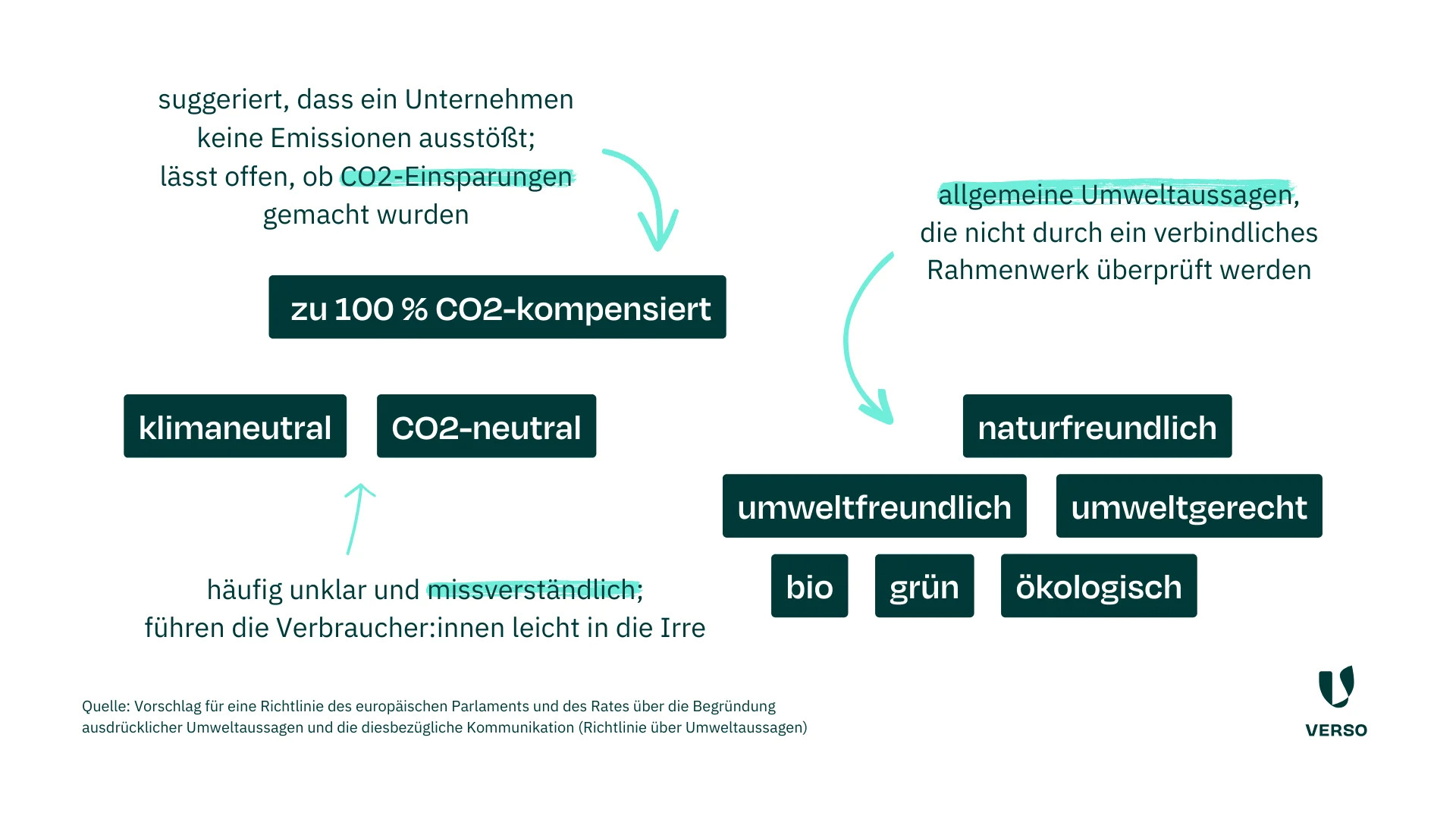

Tipps für Greenwashing-Phrasen, die Sie vermeiden sollten:

Es gibt gewisse Phrasen, da weiß man schon beim Lesen: Hier steckt nichts oder nur wenig dahinter. Die EU-Kommission und der Europäische Rat führen in ihrem Vorschlag zur Green Claims Richtlinie einige solcher Ausdrücke auf. Hier eine daraus zusammengefasste Liste mit Greenwashing-Phrasen, auf die Sie in Ihrer Kommunikation verzichten sollten:

Angst vor Greenwashing? Bitte kein „grünes Schweigen“!

Angst vor Greenwashing sollten Sie jetzt nicht mehr haben. Was wir beobachten: Weil Unternehmen sehen, wie leicht Nachhaltigkeitskommunikation zu Greenwashing werden kann und wie sehr das dem Unternehmen schaden kann, sprechen sie erst gar nicht über ihre Aktivitäten. Ein Domino-Effekt: Wenn kein Unternehmen über Nachhaltigkeit kommuniziert, denkt jeder, dass die anderen nichts machen, und unternimmt deswegen selbst weniger, als er eigentlich könnte. Diese Schweigespirale verlangsamt die Nachhaltige Transformation von Unternehmen und damit der gesamten Wirtschaft.

Mit diesem Überblick wollen wir das Gegenteil erreichen: Wir hoffen, Sie damit ermutigt zu haben, transparent und wirksam über Ihre Nachhaltigkeitsstrategie und -aktivitäten zu kommunizieren.

Greenwashing vermeiden? VERSO unterstützt Sie!

Wenn Sie bei der Kommunikation und Erstellung Ihres Nachhaltigkeitsberichts Unterstützung brauchen, helfen wir Ihnen gerne: Mit unserer ESG-Software sammeln Sie alle relevanten Daten und berichten CSRD-konform. Außerdem stehen wir Ihnen beratend auf Ihrer Reise zur Nachhaltigen Transformation zur Seite. In der VERSO Academy können Sie sich zusätzlich zu CSR-Spezialist:innen weiterbilden.

* Bei diesen Informationen handelt es sich um redaktionell zusammengefassten Content, der nicht als Rechtsberatung zu verstehen ist. VERSO übernimmt keine Haftung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Tragen Sie sich ein und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten zu:

- Aktuellen ESG-Themen und Gesetzesänderungen

- Best Practices aus den Bereichen ESG und nachhaltige Lieferketten

- News zu VERSO

- Sustainability Events uvm.