Lieferkette dekarbonisieren: So erreichen Unternehmen ihre Klimaziele entlang der Supply Chain

Lieferanten an Bord holen und strategisch die Supply-Chain-Emissionen senken – Ihre Anleitung zur Dekarbonisierung der Lieferkette.

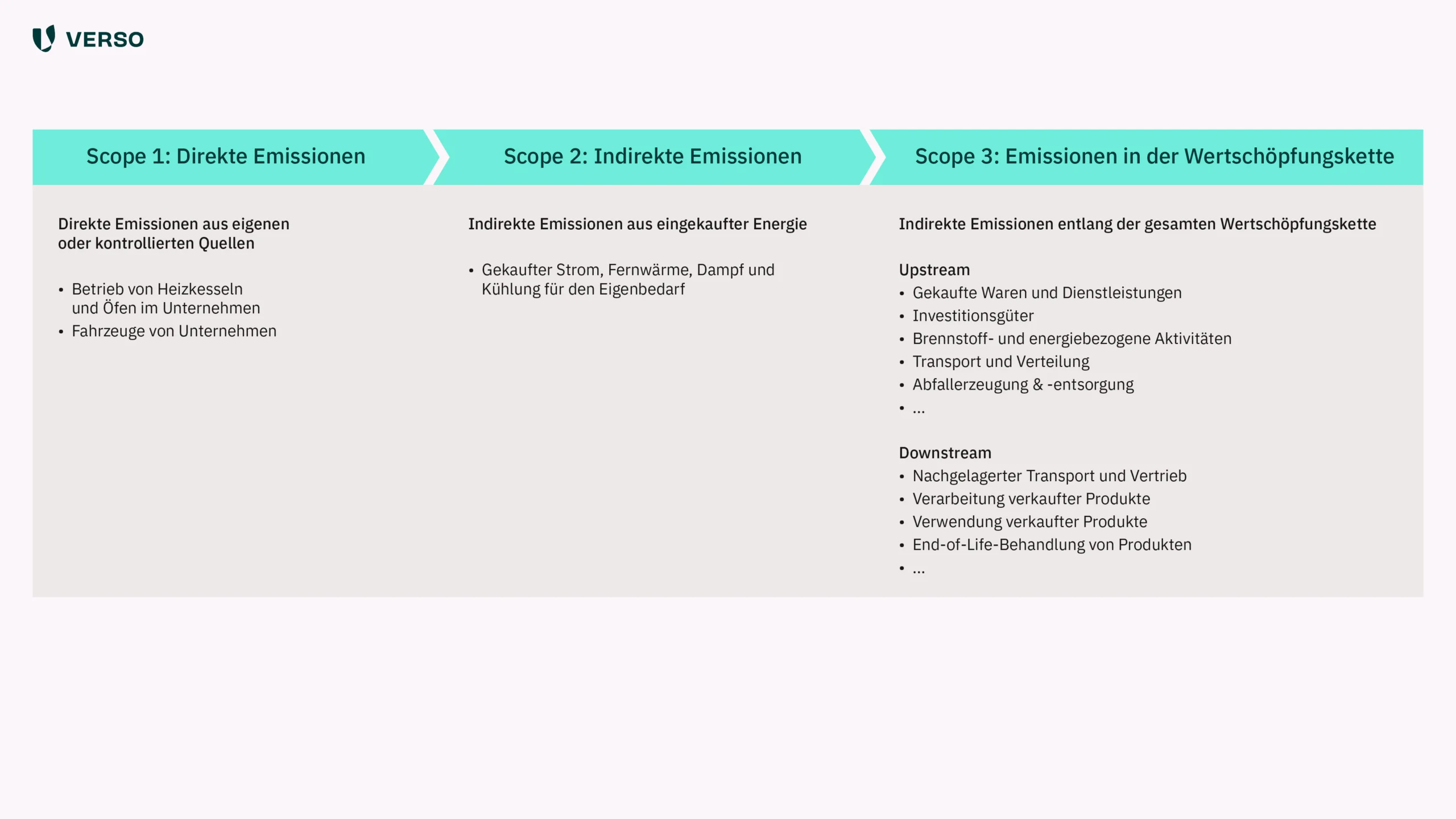

Ca. 80 % der Emissionen eines Unternehmens entstehen entlang der Lieferkette. Der Weg zur Net Zero braucht daher auch klare Klimaziele für die Lieferkette. Aber Ziele allein sind nicht alles. Lesen Sie in diesem Beitrag, wie Sie gezielt Ihre Lieferkette dekarbonisieren.

Warum ist Klimaschutz gerade in der Lieferkette so wichtig?

Schauen wir uns zunächst aus zwei Perspektiven an, warum die Lieferkette beim Klimaschutz eine führende Rolle spielt.

Klimaschutz ist gesetzlich vorgeschrieben

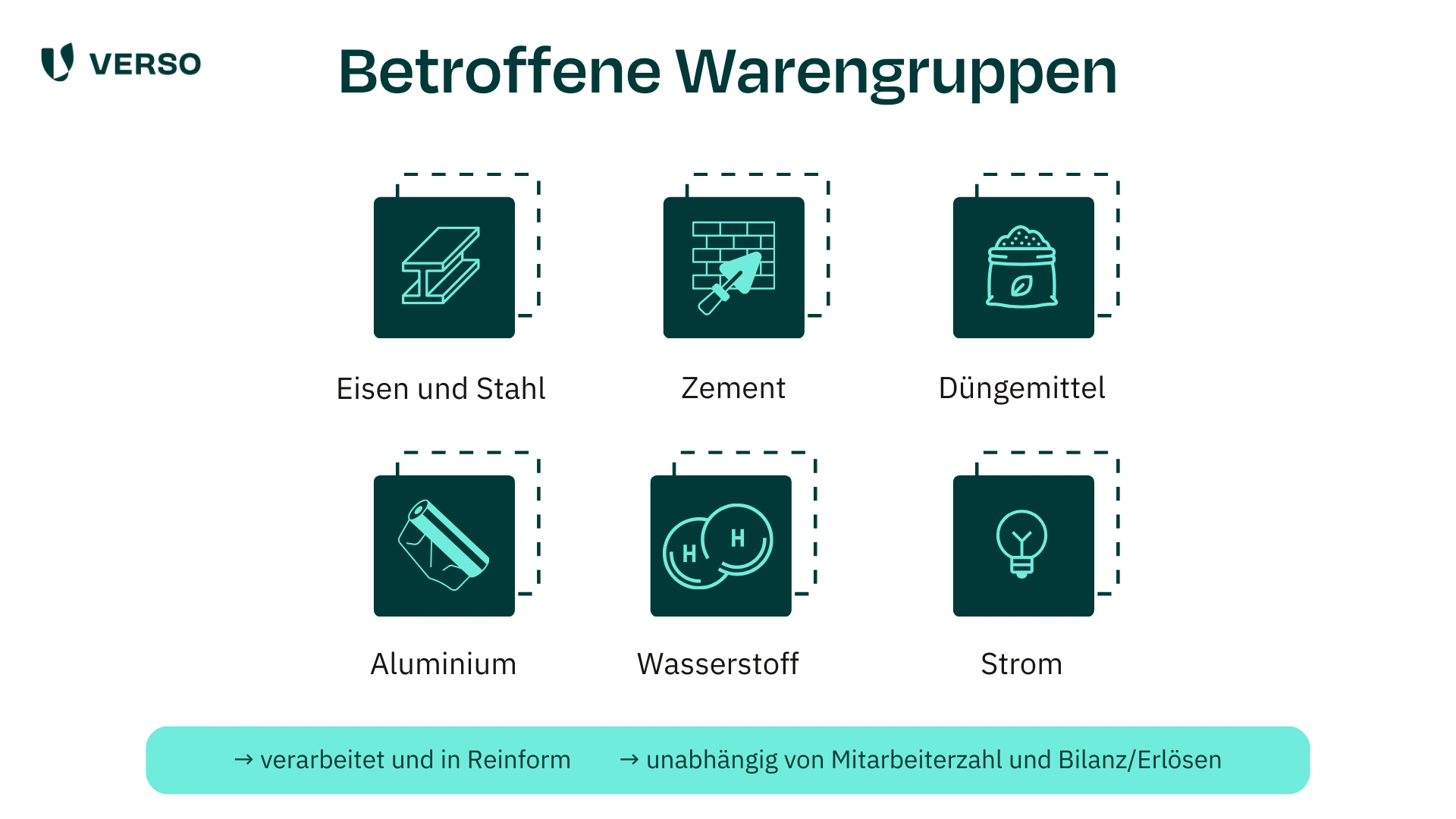

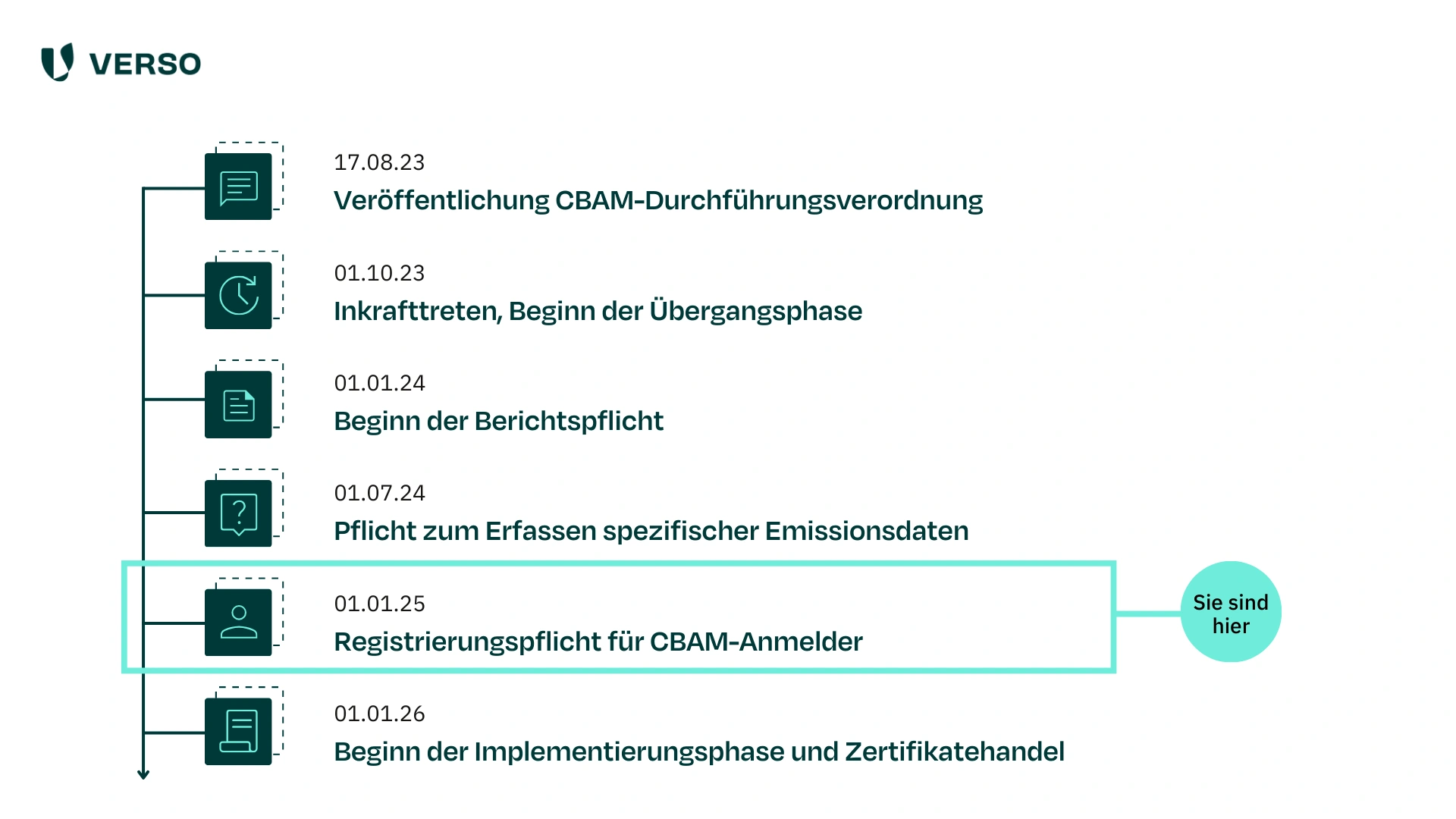

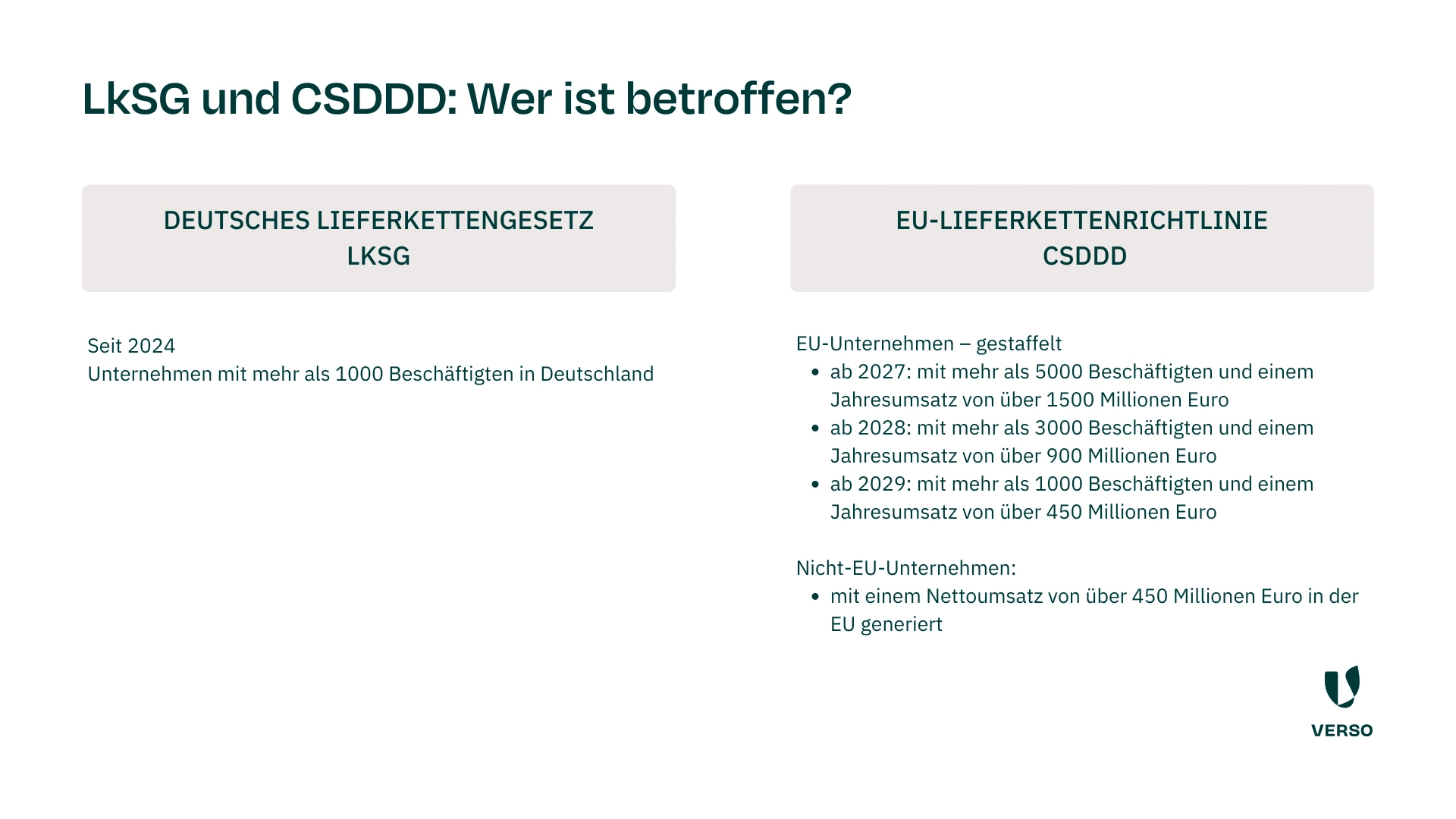

LkSG/CSDDD, die EUDR und der CBAM verlangen Transparenz in der Lieferkette. Der Standard ESRS E1 („Klimaschutz und Klimawandel“) der CSRD fordert zudem Klimaziele und Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen. Bis in Scope 3 hinein, was demenstrechend Emissionsdaten aus der Lieferkette erfordert. Hinzu kommen Anforderungen an nachhaltige Produkte und Verpackungen, wie der Product Carbon Footprint, der digitale Produktpass (DPP), die Verpackungsrichtlinie PPWR oder auch die ESPR und weitere Branchenverordnungen.

So sieht die trockene Sicht des Gesetzes aus. Wer sich aber nicht umfassend mit Nachhaltigkeit beschäftigt, hat nur bürokratischen Aufwand statt echten Nutzen.

Schauen wir uns deshalb an, warum die Dekarbonisierung der Lieferkette grundsätzlich Top-Prio hat.

Lieferketten-Dekarbonisierung macht Unternehmen zukunftssicher

Auch wenn Ihr Unternehmen nicht regulatorisch zum Klimaschutz verpflichtet ist, lohnt er sich dennoch allemal.

3 gute Gründe für die freiwillige Dekarbonisierung Ihrer Lieferkette:

1. Der Klimawandel birgt Risiken für die Lieferkette. Extremwetter-Ereignisse werden häufiger und können Produktionsstätten und Transportwege beschädigen, blockieren oder ganz zerstören. Die Folge: Lieferverzögerungen und Produktions- und Ernteausfällen mit erheblichen finanziellen Verlusten und Frust bei Kunden.

2. Klimafreundliche Produkte werden zum Wettbewerbsvorteil. 79 % der befragten Konsument:innen einer Capgemini-Studie wollen im Sinne der Nachhaltigkeit ihr Kaufverhalten ändern. 66 % antworteten sogar, dass sie bei der Auswahl von Produkten und Services gezielt auf Umweltfreundlichkeit achten.

3. ESG-Commitment wird Entscheidungs-Kriterium bei der Auftragsvergabe. Allein schon bei großen Auftraggebern, die unter CSRD oder CSDDD fallen. Laut Business Development Bank of Canada werden 92 % der großen Unternehmen klare ESG-Informationen von ihren Zulieferern einfordern.

Vom Warum zum Wie: Schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an, wie Sie Ihre Lieferkette dekarbonisieren.

4 Schritte zur Dekarbonisierung Ihrer Lieferkette

Schritt 1: Scope-3-Emissionen abschätzen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Lieferanten, um Ihre Lieferkette strategisch zu dekarbonisieren. Stellen Sie sich eine Liste der Ausgaben und Warengruppen zusammen. Daraus können Sie Lieferanten-Emissionen abschätzen.

Fehlen Ihnen genaue Daten, können Sie dafür zunächst auf Durchschnittsdaten der Branche zurückgreifen. Präzisieren Sie die Verteilung, sobald Ihnen Primärdaten der Lieferanten zur Verfügung stehen.

Schritt 2: Scope-3-Hotspots erfassen und Klimareifegrad der Lieferanten bewerten

Filtern Sie Ihre Lieferanten dann nach ihrem Klimareifegrad. Der VERSO Supply Chain Hub ermöglicht das über direkte Anfragen.

- Kein Reifegrad vorhanden: Dekarbonisierungsstrategie oder -maßnahmen fehlen gänzlich.

- Geringer Reifegrad: Erste Schritte zur CO₂-Reduktion wurden unternommen, aber noch kein systematisches Vorgehen.

- Fortgeschrittener Reifegrad: Konkrete Reduktionsmaßnahmen werden umgesetzt, sind aber noch nicht in den Geschäftsprozessen verankert.

- Hoher Reifegrad: Der Lieferant setzt die Dekarbonisierung systematisch um, Reduktionsmaßnahmen sind fest in die Unternehmensstrategie integriert.

- Sehr hoher Reifegrad: Nachhaltigkeit steht schon lange auf der Agenda. Mit innovativen Herangehensweisen und hohen Standards geht der Lieferant als Paradebeispiel voran.

Anhaltspunkte hierfür sind bspw.:

- Rohstoffherkunft

- Energie- und Ressourceneffizienz

- Einsatz erneuerbarer Energien in Produktion und Transport

- Verifizierte (!) CO₂-Kompensationsprojekte

- Freiwilliges Bereitstellen eines Nachhaltigkeitsberichts.

Sie wissen nun, wie die Emissions-Lasten in Ihrer Lieferkette verteilt sind. Außerdem können Sie abschätzen, wie ernst Ihre Lieferanten das Thema Nachhaltigkeit schon nehmen. Das verschafft Ihnen einen Überblick, welche Lieferanten besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung benötigen.

Schritt 3: Klimaziele festlegen, Lieferanten onboarden

Legen Sie klare, wissenschaftsbasierte Klimaziele für Ihre Lieferkette fest. Die sollten mit den Ergebnissen der Klimaforschung übereinstimmen und das Pariser Klimaabkommen unterstützen. Branchenspezifische Hilfestellungen finden Sie z.B. bei der Science Based Targets Initiative (SBTi).

Dann geht es an die eigentliche Dekarbonisierung der Lieferkette. Die SBTi empfiehlt hierzu folgendes Vorgehen:

- Kommunikation

- Zusammenarbeit

- Unterstützung

- Überwachung

- Verstärkung

Informieren Sie nun also Ihre Lieferanten über Ihre Klimaziele für die Lieferkette und motivieren Sie sie zur Zusammenarbeit.

Unser Tipp: Beziehen Sie Ihre Lieferanten von Anfang an ein. Das erhöht die Chance auf eine gute Zusammenarbeit. Net Zero ist Teamwork!

Schritt 4: Klimastrategie implementieren

Langfristig senken Sie die Emissionen Ihrer Lieferkette nur, wenn Sie eng mit Ihren Lieferanten zusammenarbeiten. Unterstützen Sie sie deshalb beim Umsetzen der Ziele.

Das könnte z.B. so aussehen:

- Spezifische Maßnahmen durchsetzen: Walmart hat seine Lieferanten etwa beim Umstieg auf erneuerbare Energien unterstützt. Der Konzern erreichte seine Supply-Chain-Emissionsziele damit 6 Jahre früher als geplant.

- Mit Wissen oder Ressourcen supporten: Steigern Sie bspw. durch Schulungen das Nachhaltigkeits-Know-how und somit auch den Klimareifegrad Ihrer Lieferanten.

- Wettbewerb unter den Lieferanten anregen: Vor allem große Unternehmen werden ESG-Daten von ihren Lieferanten verlangen. In den kommenden 5 Jahren steigt außerdem die Anzahl der Kriterien, zu denen Lieferanten berichten müssen.

Helfen Sie Ihren Lieferanten auch, Prozesse zu optimieren oder gar komplett neue Wege zu gehen. Überprüfen Sie kontinuierlich den Fortschritt und machen Sie die Klimaziele zum festen Punkt auf der Agenda Ihrer Lieferantengespräche.

Echte Nachhaltigkeit braucht einerseits Transparenz und Ehrlichkeit. Aber sie braucht auch Konsequenz. Geben Sie Ihren Lieferanten also auch zu verstehen: Wer nicht mitmacht, fliegt über kurz oder lang raus.

Besonders Lieferanten mit geringem Reifegrad werden nicht von heute auf morgen umsteigen können. Dennoch sollten sie langfristig den Willen zeigen, Produktion und Transport nachhaltig zu gestalten. Schließlich hilft das nicht nur dem Klima – sondern auch der eigenen Unternehmensresilienz.

Wie dekarbonisiere ich meine Lieferkette möglichst einfach?

Je komplexer Ihre Lieferkette, desto schwieriger wird auch die Datensammlung und das Management. Fehlende Ressourcen und umherfliegende, lückenhafte Daten machen es schwer, Lieferkettenemissionen gezielt zu senken.

Mit den richtigen Tools dekarbonisieren Sie Ihre Lieferkette mit weniger Aufwand.

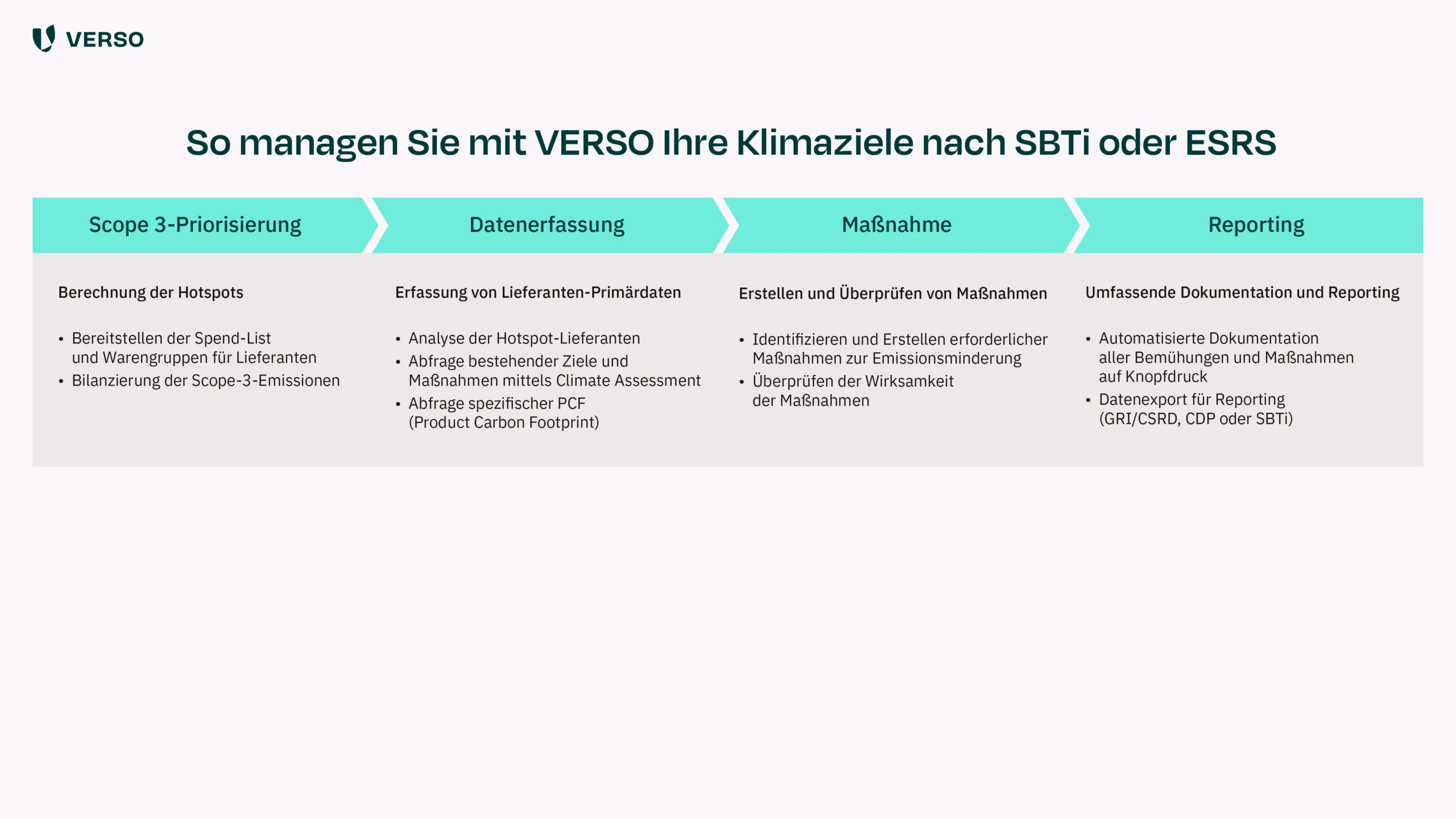

Der VERSO Climate Hub und der VERSO Supply Chain Hub helfen Ihnen beim strategischen Klima-Management:

- Der VERSO Climate Hub vereinfacht Ihnen die Berechnung Ihres CO₂-Fußabdrucks unter Berücksichtigung der einzelnen Scopes sowie auch die Berechnung von Product Carbon Footprints (PCF).

- Mit dem VERSO Supply Chain Hub erfassen Sie automatisiert den Klimaschutz-Reifegrad Ihrer Lieferanten und holen CO₂-Fußabdrücke ein. Diese wiederum helfen Ihnen, Ihre Klimastrategie im Climate Hub zu verfeinern und Einsparungen transparent zu machen.

- Mit der Reporting-Funktion erstellen Sie anschließend qualifizierte Berichte gemäß GRI/CSRD für das CDP oder die SBTi.

* Bei diesen Informationen handelt es sich um redaktionell zusammengefassten Content, der nicht als Rechtsberatung zu verstehen ist. VERSO übernimmt keine Haftung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Tragen Sie sich ein und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten zu:

- Aktuellen ESG-Themen und Gesetzesänderungen

- Best Practices aus den Bereichen ESG und nachhaltige Lieferketten

- News zu VERSO

- Sustainability Events uvm.