Wie berechnet man den Corporate Carbon Footprint (CCF)?

Wie hoch sind eigentlich die CO₂-Emissionen Ihres Unternehmens – und wie lassen sie sich verlässlich berechnen? In diesem Beitrag erfahren Sie, warum der Corporate Carbon Footprint so wichtig ist und wie Sie systematisch vorgehen.

Einführung und Inhalte im Überblick

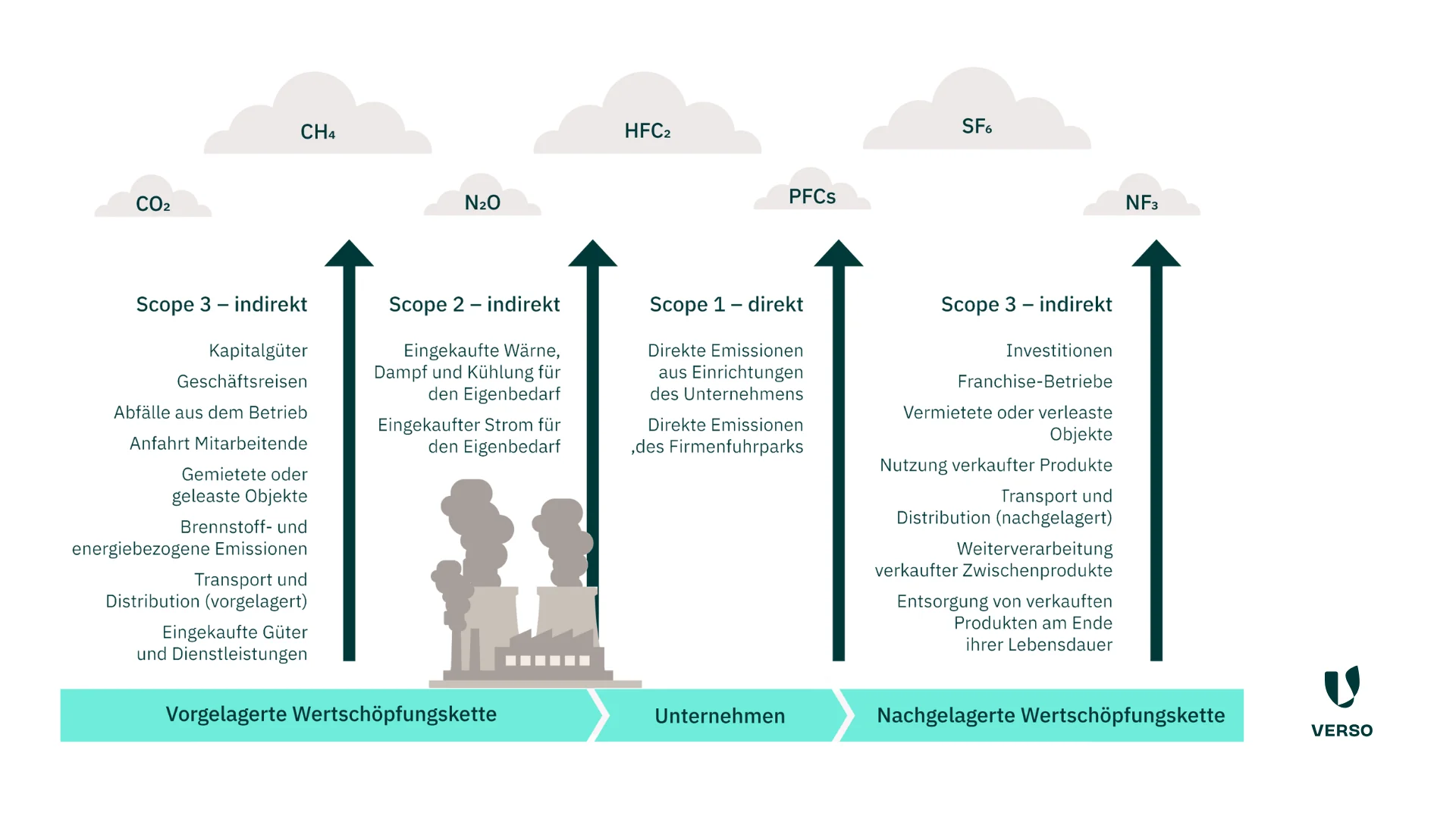

Der Corporate Carbon Footprint (CCF) beschreibt die gesamten Treibhausgasemissionen, die ein Unternehmen direkt und indirekt verursacht – von der Heizung im Büro bis zur globalen Lieferkette. Er wird entlang der Scopes 1, 2 und 3 nach dem Greenhouse Gas Protocol erfasst. Besonders Scope 3 ist entscheidend, da hier oft über 70 % der Emissionen entstehen. Die Berechnung des CCF ist Voraussetzung für wirksame Klimaziele, Reduktionsmaßnahmen und glaubwürdige Nachhaltigkeitskommunikation. Für viele Unternehmen wird sie zunehmend zur Pflicht – sei es durch Gesetzgebung, Marktanforderungen oder Kunden.

Inhalte:

Warum der Corporate Carbon Footprint jetzt wichtig ist

Der Druck auf Unternehmen, ihre Emissionen zu kennen und zu senken, wächst – nicht nur durch gesetzliche Vorgaben wie das EU-Klimagesetz, der CBAM oder die CSRD. Immer mehr Unternehmen müssen Klimadaten liefern – sei es in Ausschreibungen, in Lieferketten oder für freiwillige Nachhaltigkeitsberichte.

Gerade für den Mittelstand wird der Corporate Carbon Footprint zunehmend zum Wettbewerbsfaktor. Wer seine Klimabilanz kennt, kann gezielt Maßnahmen ableiten, Risiken reduzieren und sich im Markt nachhaltig positionieren.

Was ist der Corporate Carbon Footprint?

Der Corporate Carbon Footprint (CCF) beschreibt die gesamten Treibhausgasemissionen, die ein Unternehmen direkt und indirekt verursacht – von der Energie im Büro bis hin zur gesamten Lieferkette.

Der CCF zeigt, wie viel CO₂ und andere Treibhausgase ein Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit ausstößt. Dabei werden sämtliche Emissionen beispielsweise nach dem international anerkannten GHG Protocol entlang der sogenannten Scopes 1 (Direkte Emissionen), 2 (Indirekte Emissionen durch zugekaufte Energie) und 3 (Weitere indirekte Emissionen) berücksichtigt.

Was ist der Unterschied zum Product Carbon Footprint (PCF)?

Während der CCF den gesamten Fußabdruck eines Unternehmens betrachtet, bezieht sich der Product Carbon Footprint (PCF) auf ein einzelnes Produkt. Hier wird analysiert, wie viele Emissionen im gesamtem Lebenszyklus eines Produkts entstehen – von der Rohstoffgewinnung über Produktion und Transport bis hin zur Nutzung und Entsorgung. Beide Konzepte ergänzen sich – und sind zentrale Bausteine für glaubwürdigen Klimaschutz in Unternehmen.

| Aspekt | Corporate Carbon Footprint (CCF) | Product Carbon Footprint (PCF) |

|---|---|---|

| Definition | Gesamte Treibhausgasemissionen eines Unternehmens | Treibhausgasemissionen eines einzelnen Produkts über den gesamten Lebenszyklus |

| Systemgrenze | Alle Aktivitäten des Unternehmens (Betrieb, Fuhrpark, Lieferkette etc.) | Der komplette Produktlebenszyklus (Rohstoffe, Produktion, Nutzung, Entsorgung) |

| Zielsetzung | Überblick über die Emissionen des gesamten Unternehmens, Steuerung von Klimazielen und Reduktionsmaßnahmen | Ermittlung der Umweltauswirkungen eines Produkts, Grundlage für ökologische Produktgestaltung und Lieferkettenanforderungen |

| Relevanz | Grundlage für Klimastrategie, Klimabilanz, CSRD-Bericht, Klimaziele | Relevant für Kundenanforderungen, Ökodesign, Produktentwicklung, Lieferantenbewertungen |

| Datenquellen | Energiedaten, Geschäftsreisen, Fuhrpark, Einkauf, Produktionsprozesse, Zulieferer, Vertrieb | Material- und Prozessdaten, Lieferantendaten, Nutzungsszenarien, Entsorgungswege |

| Scopes | Scope 1, 2 und 3 gemäß GHG Protocol | Scopes nicht anwendbar; Betrachtung entlang des Produktlebenszyklus (z. B. cradle-to-gate, cradle-to-grave) |

| Adressaten | Geschäftsführung, Investoren, Banken, Aufsichtsbehörden, Öffentlichkeit | Kunden, Einkauf, Produktentwicklung, Lieferanten, Endverbraucher |

Warum ist der Scope 3 so wichtig?

Viele Unternehmen beginnen mit Scope 1 und 2 – und das ist auch oft sinnvoll. Denn hier sind die Daten meist leichter verfügbar: Energieverbräuche, Fahrzeugflotten oder Heizsysteme lassen sich intern gut erfassen.

Scope 3 ist dagegen komplexer – und gleichzeitig entscheidend. Warum? Weil hier alles erfasst wird, was außerhalb des direkten Unternehmensbereichs passiert. Und das ist in der Regel die große Masse der Emissionen: Scope-3-Emissionen machen bei vielen Unternehmen mehr als 70 % des gesamten CO₂-Fußabdrucks aus – in einigen Branchen sogar bis zu 95 %.

Trotz der Herausforderungen ist es entscheidend, alle drei Scopes zu bilanzieren, um ein realistisches Bild zu erhalten. Wer Scope 3 ignoriert, unterschätzt oft gravierend den eigenen Klimaeinfluss – und verpasst zugleich Chancen.

Denn: Gerade in Scope 3 können sich überraschend einfache Hebel zur Reduktion verbergen – z. B. durch neue Lieferantenauswahl, geänderte Logistikketten oder bessere Produktgestaltung. Diese Potenziale lassen sich nur erkennen, wenn Scope 3 systematisch mitbetrachtet wird.

Unser Tipp: Auch wenn Sie noch nicht alle Daten genau parat haben, so liefern Ihnen auch Näherungen wertvolle Erkenntnisse – und sind besser als Nichtstun.

Für welche Unternehmen ist Scope 3 besonders relevant?

Scope 3 betrifft grundsätzlich alle Unternehmen – auch den Mittelstand. Warum?

Viele mittelständische Betriebe haben:

- komplexe oder globale Lieferketten,

- Zulieferprodukte, die sie nicht selbst herstellen,

- Transport- und Logistikstrukturen, auf die sie nur begrenzt direkten Einfluss haben.

All diese Emissionen fallen in Scope 3. Für diese Unternehmen heißt das: Selbst wenn der eigene Betrieb energieeffizient ist, liegt der Großteil der Emissionen möglicherweise in vor- oder nachgelagerten Prozessen – also dort, wo es besonders wichtig wird, Einblick und Einfluss zu gewinnen.

Wie berechnet man den Corporate Carbon Footprint?

Die Berechnung des Corporate Carbon Footprints (CCF) erfolgt in mehreren klar strukturierten Schritten. Ziel ist es, eine belastbare und plausible CO₂-Bilanz des Unternehmens zu erstellen, die als Grundlage für Managemententscheidungen, Reduktionsmaßnahmen und externe Berichterstattung dient.

1. Scope Screening: Definition der Systemgrenzen

- Festlegung der systematischen, organisatorischen und systemischen Grenzen gemäß des GHG Protocol.

- Entscheidung, welche Emissionskategorien (Scopes 1, 2, 3) und Unterkategorien einbezogen werden.

- Bestimmung des Konsolidierungskreises: Welche Standorte, Gesellschaften und Unternehmensgrößen werden betrachtet?

2. Verantwortlichkeiten und Projektorganisation

- Festlegen, wer intern für die Datensammlung und -aufbereitung verantwortlich ist.

- Abstimmung der Vorgehensweise, der Zuständigkeiten und des Zeitplans.

- Gemeinsames Kickoff-Meeting mit allen relevanten Fachbereichen.

3. Datenerhebung in den Fachabteilungen

- Sammlung relevanter Aktivitätsdaten aus den beteiligten Abteilungen.

- Schließen von Datenlücken durch Hochrechnungen und fundierte Annahmen.

- Prüfung, ob bereits belastbare Emissionsfaktoren vorliegen bzw. ergänzt werden müssen.

- Erhebung spezifischer Daten z. B. zum Pendelverhalten der Mitarbeitenden sowie gezielte Anfragen an Lieferanten zur Erfassung vorgelagerter Emissionen.

4. Plausibilisierung der Daten

- Überprüfung und Validierung der erhobenen Daten, idealerweise unter Einbindung externer Expert:innen zur Qualitätssicherung.

5. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse

- Gemeinsame Analyse der Ergebnisse mit dem Unternehmen.

- Identifikation von Emissions-Hotspots und Priorisierungsfeldern.

- Diskussion, ob weitere Daten vertieft erhoben werden müssen (z. B. ergänzende Lieferantenanfragen).

- Ableitung von nächsten Schritten für Reduktionsstrategien, Maßnahmenplanung oder auch Optimierungen in der Datenbasis.

Was passiert nach der CO2-Bilanz?

Die CO₂-Bilanz ist ein zentraler Bestandteil jeder Dekarbonisierungsstrategie – aber eben nur der Anfang. Mit der Berechnung allein ist es nicht getan. Erst darauf aufbauend lassen sich die nächsten Schritte gezielt angehen:

- Messbare Klimaziele und -maßnahmen definieren

- Treibhausgasemissionen (THG) wirksam reduzieren

- Unvermeidbare Emissionen verantwortungsvoll ausgleichen

- Erfolge und Potenziale transparent kommunizieren

Wir unterstützen Sie – mit Software und Expertise

Ob Corporate oder Product Carbon Footprint oder die Entwicklung einer Dekarbonisierungsstrategie: Wir begleiten Sie genau dort, wo Sie Unterstützung brauchen.

Mit unserer Software können sowohl Klimaprofis als auch Einsteiger:innen arbeiten. Die Daten lassen sich so aufbereiten, wie Sie sie benötigen – sei es für Ihre Berichterstattung, für die interne Steuerung oder für externe Anforderungen in der Kommunikation oder Compliance.

Und wenn Sie zusätzliches Sparring oder punktuelle Begleitung wünschen, sind unsere Climate Expert:innen gerne für Sie da. Denn klar ist: Nur wer die eigenen Emissionen wirklich versteht, kann wirksam handeln.

Fragen und Antworten zum Corporate Carbon Footprint

Was ist der Unterschied zwischen Corporate und Product Carbon Footprint?

Der Corporate Carbon Footprint (CCF) zeigt, wie viel CO₂ ein Unternehmen insgesamt verursacht – also von der Heizung im Büro bis zur Lieferkette. Der Product Carbon Footprint (PCF) schaut sich ein einzelnes Produkt an: vom Rohstoff bis zur Entsorgung. Grob gesagt: CCF = Unternehmensblick, PCF = Produktblick.

Wie oft sollte der CO₂-Fußabdruck berechnet werden?

Mindestens einmal im Jahr – am besten im Rahmen des Nachhaltigkeitsberichts. So lassen sich Fortschritte erkennen und Maßnahmen besser steuern. Wer ambitioniert ist, kann auch quartalsweise nachsteuern.

Ist der Corporate Carbon Footprint Pflicht?

Nicht grundsätzlich – aber für viele Unternehmen wird er durch Berichtspflichten wie die CSRD, den CBAM, bestimmte Branchenverpflichtungen oder durch Kundenanforderungen de facto zur Pflicht. Und wer ihn nicht kennt, hat es schwer, glaubwürdig über Klimaziele zu sprechen.

Für welche Unternehmen ist der CCF relevant?

Für alle, die Verantwortung übernehmen und zukunftsfähig wirtschaften wollen. Besonders relevant wird es, wenn Investor:innen, Kund:innen oder Regulierungen Transparenz fordern – und das kommt immer häufiger vor.

Wie genau sind die Ergebnisse?

Grundsätzlich kann die Berechnung nur so genau sein, wie die Daten, denen sie zugrunde liegt. Bei Scope 1 und 2 ist die Datenlage meist solide, bei Scope 3 wird es komplexer. Wichtig ist: Auch Näherungen liefern wertvolle Erkenntnisse – und sind besser als Nichtstun.

Reicht auch eine Berechnung von Scope 1 und 2?

Für den Anfang: ja. Für ein vollständiges Bild: nein. In vielen Unternehmen steckt der Großteil der Emissionen in Scope 3 – zum Beispiel in der Lieferkette. Wer da nicht hinschaut, verpasst wichtige Hebel.

Was ist das Greenhouse Gas Protocol?

Das GHG Protocol ist der weltweite Standard für die CO₂-Bilanzierung von Unternehmen. Es definiert, was zu Scope 1, 2 und 3 gehört – und sorgt dafür, dass Bilanzen vergleichbar und nachvollziehbar sind.

* Bei diesen Informationen handelt es sich um redaktionell zusammengefassten Content, der nicht als Rechtsberatung zu verstehen ist. VERSO übernimmt keine Haftung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Tragen Sie sich ein und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten zu:

- Aktuellen ESG-Themen und Gesetzesänderungen

- Best Practices aus den Bereichen ESG und nachhaltige Lieferketten

- News zu VERSO

- Sustainability Events uvm.