EU beschließt CSRD: Das sollten Sie jetzt beachten

Die CSRD ist da. Dieser Beitrag liefert Hintergründe und Tipps, um die Umsetzung zu meistern.

EU veröffentlicht neue Berichtspflicht CSRD

Das Europäische Parlament hat am 10. November einer neuen Richtlinien für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen zugestimmt. Das Gremium nahm die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) mit 525 Ja-Stimmen, 60 Nein-Stimmen und 28 Enthaltungen an. Mitte Dezember wurde die neue Berichtspflicht CSRD schließlich im Amtsblatt der EU veröffentlicht und wird innerhalb von 18 Monaten in nationales Recht umgesetzt.

Durch die Corporate Sustainability Reporting Directive müssen in Deutschland künftig rund 15.000 Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Europaweit sind etwa 50.000 Unternehmen von der CSRD betroffen.

Die Entwicklung zur neuen Richtlinie CSRD

Die Situation vor der CSRD: Im März 2017 hat der Bundestag das CSR-RUG (CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz) beschlossen und damit die EU-Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung (englisch: Non-Financial Reporting Directive, NFRD) umgesetzt. Durch dieses Gesetz waren rund 500 Unternehmen in Deutschland verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen.

Im Rahmen ihres Green Deals will die EU das Thema Sustainability allerdings noch stärker in der Wirtschaft verankern. Deswegen erhält die bisherige Regelung durch die CSRD ein umfangreiches Update. Durch die neue Richtlinie wird die bisherige Berichtspflicht schrittweise ausgeweitet. Das neue Reporting nach CSRD bringt einige wesentliche Veränderungen mit sich, durch die der Nachhaltigkeitsbericht deutlich aufgewertet wird. Mit der Erstellung entsteht für berichtspflichtige Unternehmen eine ganz neue Herausforderung. Die CSRD beinhaltet unter anderem auch die Form der Veröffentlichung und nicht zu unterschätzende Haftungsrisiken für das Management und den Aufsichtsrat.

Zudem werden auf EU-Ebene erstmals verbindliche Berichtsstandards eingeführt, die die Berichterstattung inhaltlich umfangreicher und anspruchsvoller machen. Einen Überblick über die wichtigsten Informationen zur CSRD erhalten Sie auch in unserem Factsheet.

Was ist der Zweck des neuen Reportings nach CSRD?

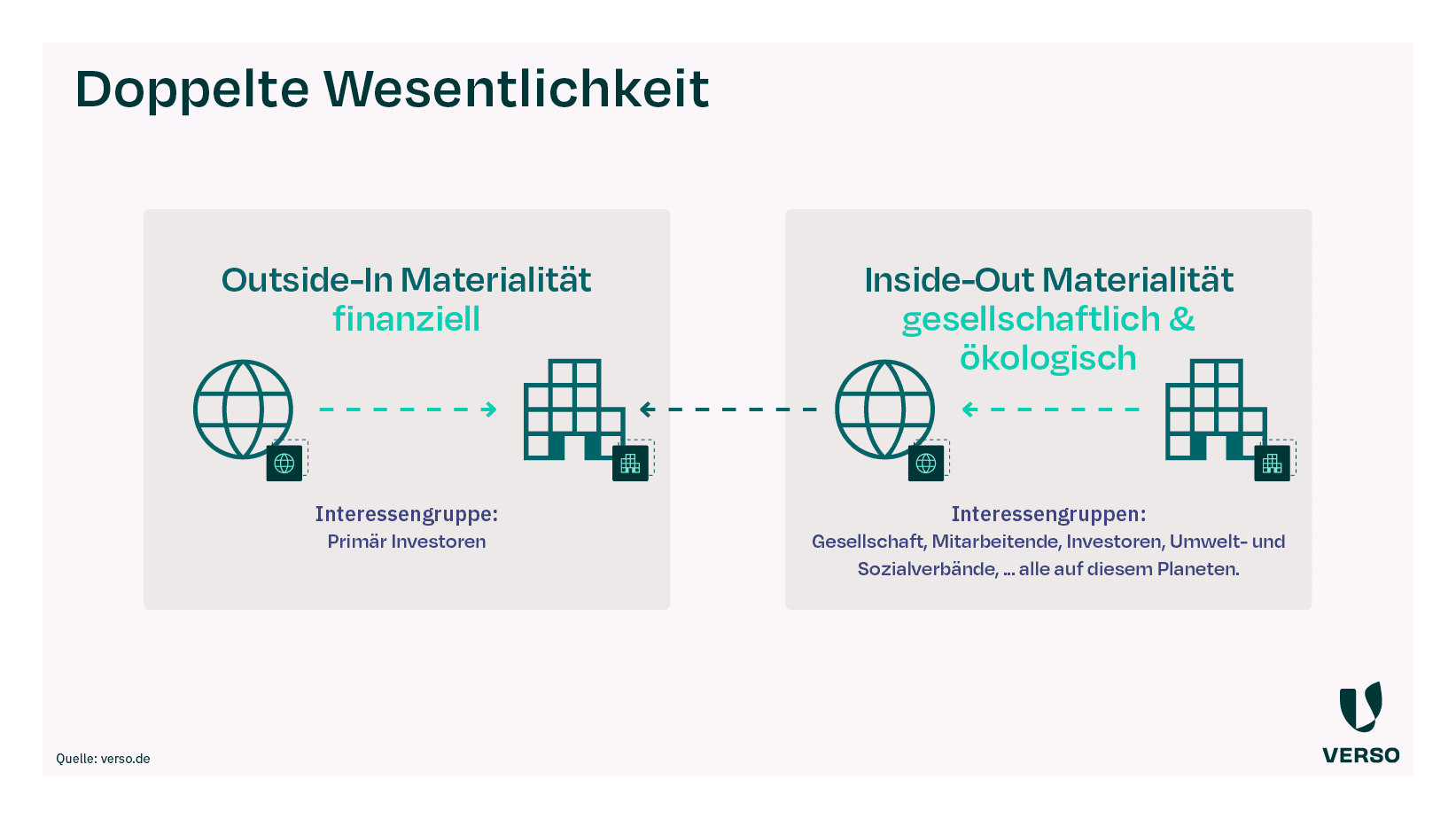

Die EU will Kapitalströme in nachhaltige Geschäftsmodelle lenken sowie die Transparenz und Vergleichbarkeit von Leistungen im ESG-Bereich (Environmental, Social, Governance) erhöhen. Investoren, Arbeiternehmer:innen und Kund:innen erhalten dadurch mehr Informationen über soziale und ökologische Aspekte eines Unternehmens. Sehen Sie die Berichterstattung deswegen nicht als nötiges Übel an, sondern als Möglichkeit, zum Beispiel ihre positive Entwicklung beim CO2-Ausstoß zu zeigen und dadurch Wettbewerbsvorteile zu erreichen.

Drei Tipps, um die CSRD zu meistern

1. Beginnen Sie JETZT

Warten Sie mit Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie nicht, bis es zu spät ist. Sorgen Sie bereits jetzt dafür, dass Sie eine gute Datengrundlage für den Nachhaltigkeitsbericht haben. Die CSRD wird ab 2024 schrittweise eingeführt. Berichtet wird dann immer auf der Datengrundlage aus dem Vorjahr. Wer also länger wartet, bis er das Thema angeht, wird im Zweifel nicht genug zu berichten haben.

2. Integrieren Sie Nachhaltigkeit in Ihre Unternehmensstrategie

Der Nachhaltigkeitsbericht wird künftig von Stakeholdern stärker wahrgenommen, weil er zusammen mit dem Lagebericht des Unternehmens veröffentlicht wird. Integrieren Sie deswegen Ihre ESG-Strategie in ihre Unternehmensstrategie. Dadurch werden Zielkonflikte vermieden. Außerdem fließen Nachhaltigkeitkeitsaspekte ganzheitlich in die Kultur des Unternehmens und die gesamte Wertschöpfung ein, was zu positiven Synergieeffekten führt.

3. Schaffen Sie einen zentralen Punkt für Ihre Daten

Die Grundlage eines Nachhaltigkeitsberichts sind valide und verfügbare Daten. Legen sie deswegen frühzeitig fest, welche Daten Sie erheben möchten. Sammeln Sie alle Ziele, Maßnahmen, Kennzahlen und Zuständigkeiten an einem Ort, um damit effektiv arbeiten und berichten zu können. Hilfreich sind dabei spezielle Tools – z.B. der VERSO ESG Hub. Bedenken Sie immer: Ohne gut strukturierte ESG-Daten gibt es auch kein wirksames Sustainability Management und somit keine Grundlage für einen aussagekräftigen Nachhaltigkeitsbericht.

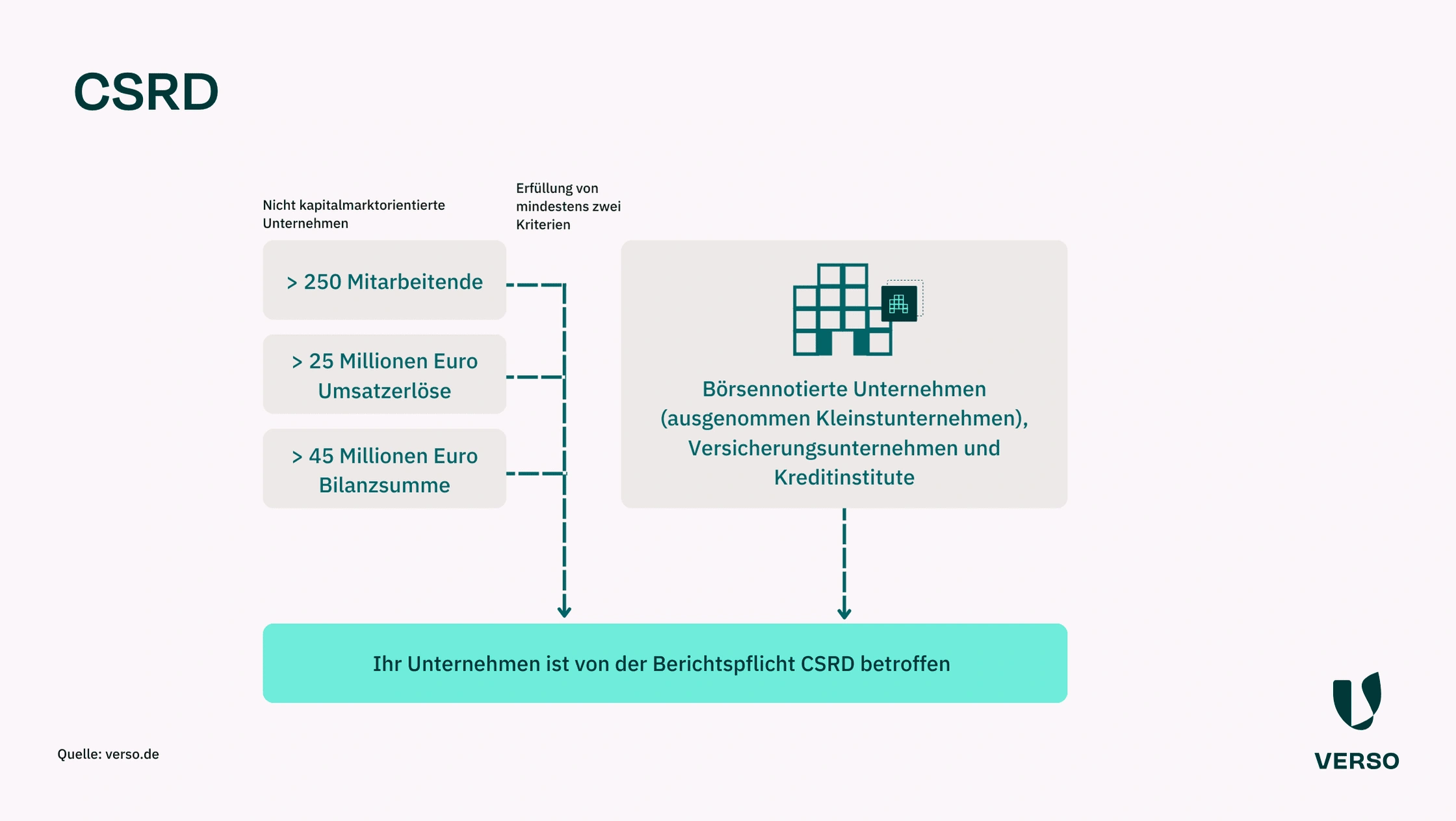

Wer ist von der CSRD betroffen?

Die CSRD betrifft bereits kleinere kapitalmarktorientierte Unternehmen ab 10 Mitarbeiter:innen. Außerdem jedes Unternehmen mit zwei von drei folgenden Eigenschaften:

- mehr als 250 Mitarbeiter im Schnitt eines Geschäftsjahres

- Nettoerlöse von mehr als 50 Millionen Euro und

- einer Bilanzsumme von mehr als 25 Millionen Euro.

Nach der aktuell gültigen Berichtspflicht CSR-RUG müssen nur kapitelmarktorientierte Unternehmen mit über 500 Mitarbeiter:innen, Genossenschaften, Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Versicherungsunternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen. Durch die neue Regelung wird diese Zahl massiv ausgeweitet.

Außerdem können Zulieferer indirekt betroffen sein, wenn ein Unternehmen seine gesamte Wertschöpfungskette nachhaltig gestalten will.

Wir helfen Ihnen bei Ihrem Nachhaltigkeitsbericht

VERSO unterstützt bereits zahlreiche Unternehmen bei der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts. Gerne begleiten wir auch Sie und Ihr Unternehmen über den gesamten Prozess hinweg – von der Wesentlichkeitsanalyse bis zur Veröffentlichung des ESG-Berichts.

Mit unserer ESG-Software sammeln Sie schnell und übersichtlich alle relevanten Nachhaltigkeitsdaten. Unsere Sustainability Expert:innen stehen Ihnen jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite. Und mit unseren Weiterbildungen holen Sie sich neuen Input und werden zum CSR-Profi.

* Bei diesen Informationen handelt es sich um redaktionell zusammengefassten Content, der nicht als Rechtsberatung zu verstehen ist. VERSO übernimmt keine Haftung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Tragen Sie sich ein und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten zu:

- Aktuellen ESG-Themen und Gesetzesänderungen

- Best Practices aus den Bereichen ESG und nachhaltige Lieferketten

- News zu VERSO

- Sustainability Events uvm.